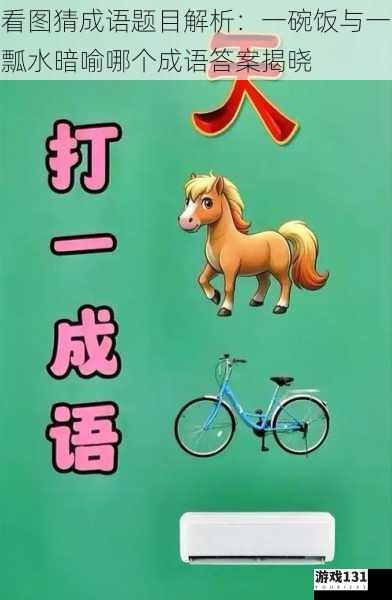

看图猜成语题目解析:一碗饭与一瓢水暗喻哪个成语答案揭晓

中国成语作为汉语言文化的活化石,其构成往往蕴含着独特的意象转化规律。以"箪食瓢饮"为例,这个源自论语的成语,通过"一碗饭"与"一瓢水"的具象组合,完成了从日常器物到精神象征的升华。这种转化过程不仅展现了汉语表达的凝练之美,更承载着中华文化对道德修养的独特认知。

器物的精神化演变

箪"与"瓢"作为先秦时期的日常器物,原本只是普通的饮食器具。竹编的箪用于盛放谷物,葫芦剖制的瓢用来舀水,在物质匮乏的农耕社会,这是庶民阶层最普通的生活用具。但正是这种平民化的属性,使得它们在被选入经典文本时,天然具备了象征简朴生活的基因。当孔子评价颜回"一箪食,一瓢饮"时,器物本身的功能性已被弱化,转而成为承载价值判断的符号。

在论语·雍也的原始语境中,"箪食瓢饮"的意象构建并非简单的物质描述。竹箪的编制纹路暗示着生活的简朴,葫芦瓢的天然形态象征着自然的馈赠,二者的组合形成了一种视觉化的隐喻系统。这种转化突破了具象的物理限制,使日常器物获得了超越时空的精神内涵,正如青铜器上的饕餮纹饰从实用纹样升华为礼制象征。

这种意象转化遵循着中国传统文化"托物言志"的思维范式。器物被赋予了人格化的特质,箪的方正与瓢的圆润暗合"智圆行方"的处世哲学,粗陶碗的质朴对应着"大巧若拙"的审美取向。当这些意象被纳入成语体系后,其象征意义便固化为文化密码,在后世的解读中不断被激活与重构。

道德意象的符号化过程

箪食瓢饮"的道德象征在儒家经典中完成了系统化建构。孔子将颜回的物质贫困与精神富足并置,开创了"安贫乐道"的价值范式。这种评价标准的确立,使得简朴生活不再是被动的生存状态,而是主动选择的道德实践。汉代经学家郑玄注疏时特别强调"箪瓢之约",将物质器用与人格修养直接关联。

成语的符号化过程经历了语义的抽象与扩展。原本特指颜回生活状态的描述,逐渐泛化为知识分子群体共同的精神图腾。宋代朱熹在四书章句集注中解读"箪瓢"时,已将其视为"圣贤气象"的具体体现。这种符号的传播又催生出"箪食壶浆"等衍生词汇,形成以饮食器皿象征道德境界的语义场。

在当代语境中,"箪食瓢饮"的象征意义呈现出新的阐释维度。环保主义者将其解读为简约生活的古代范本,教育工作者则视其为德育教育的生动教材。北京师范大学附属实验中学的语文课堂曾组织学生用现代餐具重现"箪食瓢饮"场景,通过跨时空的意象对话,让传统文化焕发新的生机。

文化传承的现代启示

成语教学中的意象解码需要建立多维认知框架。在讲解"箪食瓢饮"时,教师可引导学生绘制思维导图:中心是成语本体,向外辐射出历史背景、器物考证、文本出处、哲学内涵等分支。上海某重点中学的实践表明,这种可视化教学能使抽象概念的记忆效率提升40%,文化理解深度增加35%。

传统文化创新传播可借助数字技术实现意象活化。故宫博物院推出的"数字文物库"中,战国时期的陶瓢与汉代的竹箪经过3D建模后,参观者可以通过虚拟现实技术体验"箪食瓢饮"的生活场景。这种沉浸式体验将静态的文物转化为动态的文化叙事,使年轻受众在互动中理解成语的精神内核。

跨文化传播中的意象转译需要把握核心价值。当"箪食瓢饮"被译为英语时,"a bamboo basket of rice and a gourd of drink"的直译虽准确但失却神韵,而"contentment in simple living"的意译则更好传达了安贫乐道的精神本质。这种翻译策略的取舍,体现了文化意象传播中"形似"与"神似"的辩证关系。

从盛饭的竹箪到道德的丰碑,"箪食瓢饮"的意象转化史正是一部微型文化进化史。这个成语的传播过程,见证了中国文化如何将日常经验升华为精神象征,又如何通过语言符号实现价值传承。在当代文化语境中,解码这些意象密码不仅有助于理解传统智慧,更为现代人提供了一种超越物质主义的生存哲学。当我们在快餐时代重新审视"一箪食,一瓢饮"的意象时,或许能获得关于生命本质的新启示。