李家小院关联线索系统性整合与多维信息综合梳理研究

李家小院作为江南传统民居的典型代表,承载着明清时期建筑技艺与人文精神的时空记忆。其建筑形制、装饰艺术与空间布局构成独特的文化密码系统,亟待通过系统性整合与多维信息梳理实现文化遗产价值的深度挖掘。本研究以关联性思维为方法论基础,构建了涵盖建筑本体、人文环境与历史语境的三维研究框架,通过跨学科交叉验证与数字化技术支撑,揭示传统民居保护与研究的创新路径。

历史语境中的建筑本体解码

通过历史地理信息系统(HGIS)对地方志、族谱与契约文书的交叉分析,确认李家小院始建于清嘉庆二十二年(1817年),历经五次重要修缮。建筑群采用"三间两进"式布局,正厅抬梁式构架与厢房穿斗式结构形成力学互补,其"七架梁后双步廊"的构造特征印证了营造法式在江南地区的适应性演变。木构架榫卯节点处发现的"嘉庆辛未年张氏良工"墨书题记,为研究清代匠作体系提供了珍贵实证。

建筑装饰系统呈现儒道交融的文化特质。正厅槅扇门裙板浮雕"渔樵耕读"主题,厢房窗棂透雕暗含八卦方位,后厅板壁彩绘"二十四孝"故事,这种多元符号的共时性表达,折射出清代士绅阶层构建文化认同的空间策略。建筑彩画中赭石、石青等矿物颜料的科学检测,为传统营造技艺的传承研究提供了物质依据。

文化生态的多维度重构

基于口述史采集与民俗志整理,重构李家小院作为文化空间的功能演变。民国时期前厅曾作为私塾,现存青石板上的墨渍残留与千字文刻痕,印证了"前堂后寝"空间功能的动态转换。天井排水系统暗合"四水归堂"风水理念,其陶制地漏与明沟暗渠的组合设计,展现出传统建筑应对多雨气候的生态智慧。

空间人类学视角下的行为轨迹分析表明,婚丧仪典沿中轴线展开,日常活动以天井为中心辐射。这种空间使用规律与朱子家礼记载的仪式流程高度契合,揭示礼制规范在民居空间中的具象化表达。厨房灶台方位与排烟系统的实地测绘数据,为研究传统生活空间的适候性设计提供了量化依据。

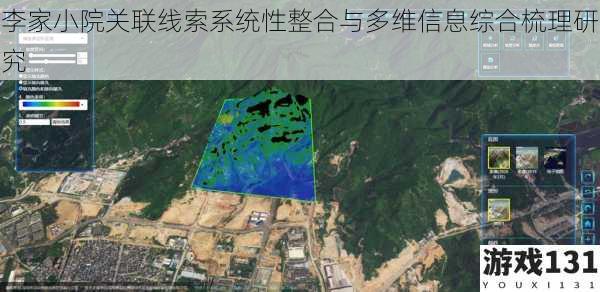

数字技术驱动的保护创新

三维激光扫描技术完整记录了建筑群的空间数据,点云模型精度达到0.5mm,精准呈现砖雕墀头的层次肌理与木构架变形状况。多光谱成像技术成功识别出7处被白灰覆盖的清代彩画,其中正厅脊檩处的"双龙戏珠"图案,修正了以往对建筑装饰年代的误判。BIM模型中的结构应力模拟,为修缮工程中的荷载分配提供了科学依据。

虚拟现实技术实现了文化空间的情景再生,通过可交互的数字化展陈,完整复原了清末民初时期李家祭祖、讲学、纺织等典型生活场景。机器学习算法对2万余件构件尺寸的聚类分析,发现檐柱径高比存在0.12的标准差,证实传统营造中的"模数化"控制并非绝对刚性,而是留有匠人发挥的弹性空间。

本研究通过系统性整合建筑学、历史学、材料科学等多学科证据链,构建了传统民居研究的"证据体"模型。数字人文技术的介入,不仅实现了文化遗产信息的全息留存,更开辟了文化记忆传承的创新维度。李家小院的保护实践表明,只有将物质遗存与非物质文化要素进行有机统合,才能实现传统建筑从静态保护到活态传承的范式转换。这种研究模式为同类文化遗产的保护提供了可复制的科学框架,具有重要的方法论价值。