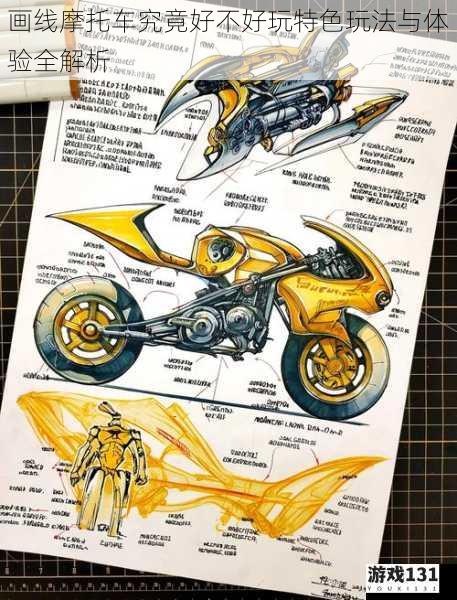

画线摩托车究竟好不好玩特色玩法与体验全解析

在移动游戏与休闲娱乐领域,"画线摩托车"(Line Rider)类玩法以其独特的操作机制和开放式创意设计,吸引了大量硬核玩家与休闲用户的关注。这种玩法突破了传统竞速游戏的操作框架,将物理引擎与用户创作深度结合,形成了兼具策略性、艺术性和娱乐性的复合体验。将从物理机制、玩法创新、用户交互三个维度,解析其核心魅力。

基于物理引擎的操控革命

画线摩托车的核心玩法建立在精密物理模拟系统之上。玩家通过绘制线条构建赛道,摩托车在重力、摩擦力、惯性作用下沿线条运动。这种设计颠覆了传统竞速游戏"油门+方向"的操作范式,转变为"预设轨迹+动态调整"的复合操控模式。

游戏中的物理参数设置极为关键:线条的倾斜角度影响加速度,弧线半径决定离心力大小,折线连接处的碰撞判定直接影响车辆稳定性。高阶玩家需要精确计算动能传递:当车辆从5米高台坠落时,必须设计足够长度的缓冲坡道才能避免翻车;飞跃断崖时需控制起跳角度确保抛物线顶点与落地点的匹配。这种基于真实物理规则的玩法,使玩家在娱乐过程中自然习得基础力学知识。

创意关卡设计的无限可能

与传统跑酷游戏预设关卡不同,画线摩托车的最大特色在于玩家可自由创建赛道。这种UGC(用户生成内容)机制催生出丰富的玩法变体:

1. 极限竞速挑战:在最短时间内穿越布满弹簧、加速带的复杂地形,要求玩家精准控制每次腾空后的着陆点。某热门关卡中,车辆需要在0.3秒内连续穿越三个旋转平台,误差容限仅为5像素。

2. 机械装置联动:高级玩家将线条转化为传动系统,创造可互动的机关门、升降梯。例如通过设计配重滑块触发桥梁升降,形成动态变化的赛道结构。

3. 艺术化叙事表达:部分创作者将赛道绘制与背景动画结合,让摩托车运动轨迹成为叙事线索。有作品通过车辆跳跃的节奏配合背景音乐,实现视听同步的沉浸体验。

双重维度的用户交互生态

此类游戏构建了生产者与消费者的双向互动体系。对于内容创作者,系统提供了模块化工具组:曲线绘制辅助、碰撞体积预览、速度矢量显示等功能,降低创作门槛的同时保留深度定制空间。某社区统计显示,头部创作者日均投入3.5小时进行赛道调试,单个复杂关卡平均修改次数超过200次。

普通玩家则通过"试错-优化"循环获得渐进式成就感。每次翻车都会触发即时回放功能,玩家可逐帧分析车辆失衡原因。这种即时反馈机制符合行为心理学中的"操作性条件反射"理论,使70%的玩家在失败后会立即尝试调整路线。

社区生态的繁荣进一步强化了游戏生命力。热门平台上的用户自制关卡已突破200万,形成包含教学关卡、速通挑战、艺术展览的完整内容矩阵。玩家通过点赞、评论、二次创作形成社交链,使单机游戏衍生出持续更新的动态内容库。

体验优化的技术突破

近年该品类的进化显著提升了用户体验。实时物理演算引擎将运算效率提升400%,支持同时处理2000个动态刚体互动。某开发商引入机器学习算法,当检测到玩家连续5次在同一位置失败时,系统会自动生成3种优化方案供参考。

触觉反馈技术的应用增强了沉浸感:车辆碰撞时的震动频率与冲击力度正相关,砂石路面的颠簸通过不同振幅模拟。VR版本的开发更是将空间维度纳入设计考量,玩家需在三维空间布置轨道,拓展了玩法可能性。

潜在局限与发展方向

当前玩法仍存在学习曲线陡峭的问题,新玩家平均需要2小时才能掌握基础操作。部分复杂关卡依赖反复试错,可能削弱休闲用户的耐心。未来可能通过智能引导系统,根据玩家操作习惯动态调整难度。

从行业趋势看,该品类正在向跨平台联机方向发展。设想中的多人模式允许玩家实时修改同一赛道,或将对手的轨迹转化为障碍物。增强现实技术的引入,可能实现将虚拟赛道投射至现实场景,创造虚实结合的竞速体验。

画线摩托车玩法成功将物理模拟与创意表达相结合,构建出独特的数字游乐场。其价值不仅在于娱乐性的创新,更在于证明了用户生成内容与科学教育功能的有机融合。随着技术进步与社区生态的完善,这种"操控物理规则"的游戏范式,将持续推动休闲游戏向更深度的创意平台进化。对于追求智力挑战与艺术表达的玩家群体,这无疑是一片值得探索的新大陆。