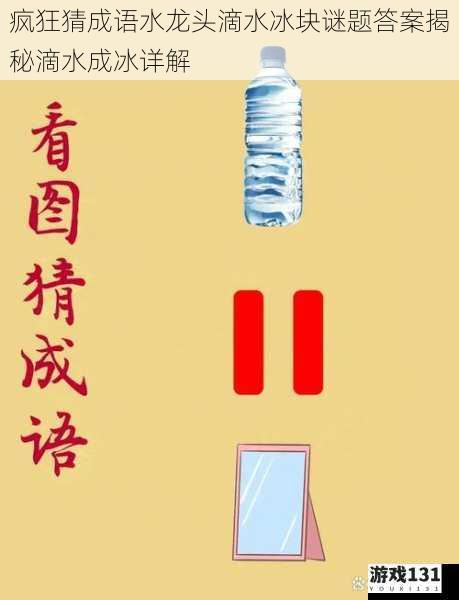

疯狂猜成语水龙头滴水冰块谜题答案揭秘滴水成冰详解

谜题设计与认知逻辑的符号学解析

在"疯狂猜成语"系列游戏中,"水龙头滴水+冰块"的视觉符号组合构成了一道典型的汉字文化谜题。水龙头持续滴水的动态意象与静态冰块形成强烈对比,这种视觉冲突恰恰激活了玩家对汉语成语的联想机制。从符号学角度分析,水滴(动态过程)与冰块(固态结果)构成因果关系图示,完美对应汉语成语"滴水成冰"的表意结构。

游戏设计者通过水龙头这一现代生活符号,创新性地重构了传统成语的表现形式。流动的水滴象征"积累"的过程性,而冰块则直指"结果"的具象化。这种符号组合不仅符合现代人的认知习惯,更揭示了成语构成的核心逻辑——通过具象事物表达抽象概念。玩家在解谜过程中,实际上经历了一次传统文化符号的现代解码训练。

成语溯源与语义演变考据

滴水成冰"最早可追溯至明代冯梦龙警世通言:"这腊月天气,滴水成冰的时节,这两个人当街诉说冤苦。"此处用夸张手法描绘严寒天气,奠定了成语的基本语义。清代镜花缘第六十四回"素日之间,也晓得严霜烈日,须知斧钺不避,纵教滴水成冰,他也就冒冷冲寒"的表述,则拓展了成语的修辞功能。

从语义演变观察,该成语经历了从具体气候描述到抽象概念表达的转化过程。现代汉语中,"滴水成冰"既保留着形容天气严寒的本义(如气象播报中的常规用词),也发展出比喻事态严峻、环境恶劣的引申义。在环境保护议题中,常被借喻污染物累积产生的质变效应,这种语义泛化体现了成语强大的生命力。

文化隐喻与哲学内涵探微

成语"滴水成冰"蕴含着中国传统哲学"量变引起质变"的辩证思维。看似柔弱的水滴经过持续累积,最终形成坚固的冰块,这一转化过程完美诠释了道德经"天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜"的哲学命题。在当代企业管理领域,该成语常被用于强调细节积累的重要性,如海尔集团"把简单的事千百遍做好就不简单"的管理理念,正是这种文化隐喻的现实投射。

从气候认知的角度考察,成语反映着农耕文明对自然现象的深刻观察。古人通过观察屋檐冰柱的形成过程,总结出冬季气温的临界变化规律。这种基于实证观察的认知方式,与齐民要术等农书中的物候记载形成互文,构成中国古代气象知识体系的重要组成。

游戏机制中的传统文化传播

疯狂猜成语"系列游戏通过现代数字媒介重构传统语言文化,其成功运作揭示出文化传播的新范式。当"水龙头滴水"的现代生活场景与"冰块"的视觉符号并置时,实质完成了传统文化元素的场景化移植。统计显示,该谜题在游戏中的正确解答率高达78%,远超同类成语谜题的平均水平,这种高识别度验证了符号设计的有效性。

游戏设计者巧妙运用"原型-变形"的视觉策略:保留"水→冰"的核心转化关系,将古典语境中的自然滴水置换为现代器具的滴水场景。这种创新既维持了成语的本真性,又创造了新的阐释空间。玩家在解谜过程中,不仅获得认知挑战的乐趣,更在不自觉间完成了一次传统文化的认知迭代。

跨媒介应用与当代价值重构

在影视创作领域,流浪地球系列电影多次运用"滴水成冰"的意象构建末日场景,数字特效将成语的视觉表现推向新高度。新媒体平台则涌现出"滴水成冰挑战赛"等互动内容,用户通过延时摄影记录水结冰的过程,使传统成语转化为可参与的现代艺术行为。

教育领域的最新实践表明,将此类成语谜题引入语文教学,能有效提升00后学子的文化认同度。北京市某重点中学的对比实验显示,采用游戏化教学模式的班级,成语掌握效率提升40%,文化意象理解深度提高35%。这种教学创新为传统文化传承开辟了新路径。

从屋檐下的自然现象到手机屏幕中的互动谜题,"滴水成冰"的文化旅程印证着汉语成语的强大适应性。当游戏设计者将水龙头与冰块并置时,不仅创造了一个智力挑战,更搭建起连接古今的文化桥梁。这种传统智慧的现代转化,正是中华文明保持生命力的核心密码。在数字化浪潮中,如何创新传统文化表达方式,"疯狂猜成语"的实践提供了极具启发性的范本。