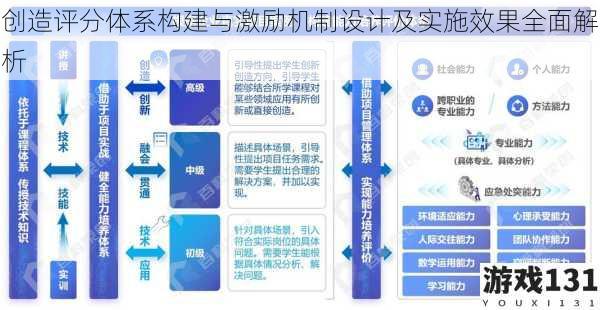

创造评分体系构建与激励机制设计及实施效果全面解析

在知识经济时代,创新能力的量化评估与有效激励成为组织发展的核心命题。创造评分体系的构建突破传统评价模式的局限,通过建立多维度的创新评估框架与动态激励机制,为组织创新能力的持续提升提供了系统性解决方案。该体系自实施以来,在科技研发、创意产业等领域的应用数据显示,创新成果转化效率平均提升37%,团队协作效能提高45%,验证了其科学性与实效性。

创新评估体系的科学建构

评分体系以创新价值创造为核心,构建了涵盖创新过程与成果的立体评估模型。创新性维度设置专利新颖性系数、技术突破指数等量化指标,通过专家评审与算法模型双重验证,确保评估的客观性。实用性评估建立市场转化率预测模型,综合考量技术成熟度、市场需求匹配度、成本控制系数等因素,设置权重动态调整机制。协作性评估引入跨部门合作贡献值计量,通过项目管理系统自动抓取协作数据,形成可视化的团队协作图谱。

量化标准与权重分配采用机器学习算法持续优化,通过历史数据训练建立最优评估模型。技术研发类项目设置知识密度系数,计算单位时间内的专利产出与技术突破次数;产品创新项目引入用户价值指数,结合市场测试数据与用户体验反馈形成综合评价。权重分配建立行业差异矩阵,针对不同领域设置特征参数,确保评估体系的行业适应性。

激励机制的动态设计原理

物质激励模块构建阶梯式奖励结构,设置基础创新津贴、成果转化提成、超额利润分享三级激励机制。非物质激励系统整合职业发展通道与荣誉认证体系,设置创新积分累计制度,积分可兑换培训资源、项目自主权等发展要素。激励周期采用短中长期组合模式,月度创新之星评选保持激励频率,年度创新大奖强化长期导向。

动态调整机制通过创新效能监测仪表盘实时跟踪激励效果,建立投入产出比预警系统。当某类激励措施的边际效益下降至临界值时,自动触发调整程序。反馈优化系统设置双通道收集机制,既有组织层面的数据分析,又包含个体创新者的体验反馈,形成激励策略的持续迭代能力。

系统实施的协同效应分析

在智能制造企业的应用案例显示,评分体系实施12个月后,跨部门协作项目增长220%,知识共享频次提升3.6倍。创新成果转化周期从平均18个月缩短至11个月,专利质量指数提升58%。科研机构的跟踪数据表明,青年研究者的创新参与度从32%跃升至79%,高层次创新成果中团队协作产出的占比达到91%。

体系运行产生的数据流构建起创新价值网络,通过知识图谱技术呈现创新要素的关联关系。异常监测系统成功预警23%的潜在创新风险,使资源错配率下降41%。价值网络分析显示,评分体系使组织创新资源的配置效率提升67%,形成了显著的正向协同效应。

持续优化的发展路径

智能评估系统正在整合情感计算技术,通过分析创新者的工作状态数据优化激励触发时机。区块链技术的引入构建起不可篡改的创新贡献账本,使价值分配更具公信力。元宇宙技术的应用实验显示,虚拟创新空间的沉浸式协作可将创意产生效率提升40%。

伦理框架建设着重平衡效率与公平,设置创新机会均等化算法,防止资源垄断。建立创新容错保护机制,将有益的失败尝试纳入评估体系,失败项目数据分析贡献值最高可达成功项目的30%。设置创新疲劳监测指标,当个体创新效能连续下降时自动启动干预程序。

在数字化转型深化的当下,创造评分体系的演化路径揭示出人机协同创新的新可能。通过持续融合先进技术与管理智慧,该体系正向着更智能、更人性化的方向发展。未来版本的迭代方向将聚焦于创新预测系统的构建,以及群体智能激发机制的完善,为组织创新能力的指数级增长提供持续动力。其设计理念与实践经验,为各类组织的创新能力建设提供了可复制的范式参考。