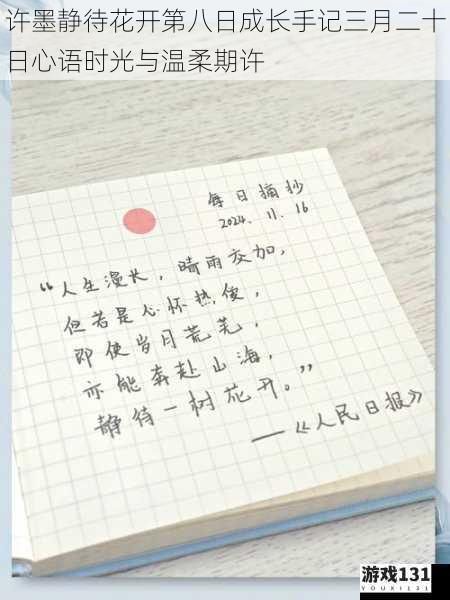

许墨静待花开第八日成长手记三月二十日心语时光与温柔期许

在许墨的成长手记中,"静待花开"与"温柔期许"构成了生命教育的双重维度。三月二十日的心语时光,恰如春分时节的阴阳平衡,揭示着教育过程中等待与期许的辩证关系。这种教育哲学超越了传统功利主义的桎梏,在生命原点的维度上重构了成长的意义图谱。

静默的智慧:等待的艺术哲学

生命成长的时序性如同植物生长的不可逆定律。在法国哲学家柏格森的生命哲学视域下,每个生命体都存在独特的"生命冲动",这种内在驱力需要适度的时空容器。日本教育家仓桥惣三提出的"不言之教",恰恰印证了等待在教育场域中的价值——当教师停止主观干预时,学生的主体性才能真正觉醒。

观察性等待蕴含着认知模式的革新。认知神经科学发现,人脑前额叶的成熟需要长达二十五年的发育周期,这种生理特性决定了教育必须是渐进的过程。就像摄影师等待最佳光线,教育者需要培养"延时判断",在静默中捕捉思维火花的闪现。

教育场域中的留白艺术,本质上是对生命节奏的敬畏。中国山水画的"计白当黑"法则在教育实践中体现为"无为而治"的智慧,这种留白不是消极的放任,而是创造让生命自由呼吸的教育生态。

温柔的张力:期许的建构力量

积极心理学视域下的期许,是塑造成长心理图式的重要变量。美国心理学家卡罗尔·德韦克的"成长型思维"理论揭示,充满信任的期许能够激活大脑中的多巴胺奖赏系统,形成良性的自我实现预言。这种期许不是空洞的赞美,而是建立在对个体潜能的准确认知之上。

语言作为期许的载体,具有塑造现实的符号力量。维特根斯坦的语言哲学指出,语词的界限即是世界的界限。当教育者使用"可能性语言"替代"确定性判断"时,实质是在拓展学习者的认知疆域。"你正在接近答案"比"你错了"更能激发探索动力。

期许的边界需要智慧的校准。德国教育学家本纳提出的"非对称教育关系"理论强调,教育者的期许应当保持必要的张力——既要超越现状激发潜能,又不能僭越现实形成压迫。这种动态平衡如同琴弦的松紧调试,需要教育者具备敏锐的感知力。

静与动的交响:教育时态的辩证统一

等待与期许的共生关系,恰如中国哲学中的阴阳互济。在易经的变易哲学中,静不是停滞而是蓄势,动不是盲进而是循道。教育过程中的"静"为观察提供空间,"动"为成长注入动能,二者的动态平衡构成完整的教育周期。

教育时机的把握需要敏锐的洞察力。俄国心理学家维果茨基的"最近发展区"理论为此提供了科学依据,教育者需要在学生现有水平与潜在发展水平之间找到最佳切入点。这种时机的捕捉,既需要静观其变的耐心,也需要适时介入的勇气。

在实践场域中,教育者需要培养"动态平衡"的艺术。芬兰教育体系中的"现象式教学"提供了典范,教师既给予学生充分的探索时间,又通过结构化的问题支架引导思维深化。这种教与学的互动,完美诠释了等待与期许的辩证统一。

在三月春分的时令节点回望许墨的成长手记,我们发现教育本质上是生命与生命的诗意相遇。静待花开是对自然规律的敬畏,温柔期许是对人性潜能的信任,二者的和谐共振构成了教育的终极之美。这种教育哲学不是技术层面的策略选择,而是对生命本质的深刻理解与虔诚守望。当教育者学会在静默中倾听生命拔节的声音,在期许中守护成长的可能,教育的真谛便在时光流转中悄然绽放。