中国式家长赠礼心意传递与贴心交流话题实用指南

在中华文化语境中,家长与子女间的礼物往来承载着超越物质层面的情感联结。这种具有东方特质的馈赠文化,既需要遵循传统礼俗的智慧,又需兼顾现代社会的交往准则。将从文化心理、实践策略、沟通技巧三个维度,系统解析构建良性代际关系的有效路径。

文化心理:理解赠礼行为的深层逻辑

中国式家庭赠礼的核心在于"心意可视化"的传递机制。据礼记记载"礼尚往来,往而不来非礼也",这种互惠传统在现代社会演变为情感表达的符号系统。对家长群体而言,礼物的价值不在于价格标签,而在于其承载的"被需要感"与"被重视感"。心理学研究显示,50岁以上群体对情感象征物的敏感度是实用价值的1.8倍,这要求子女在选择礼物时需着重考虑其符号意义。

实用主义与情感表达的平衡法则尤为重要。典型成功案例包括:为习惯养生的父母定制中药材图谱册,既满足健康需求又体现用心;将全家福制作成智能电子相框,融合传统亲情与现代科技。需要规避的误区是过度追求贵重物品,调查显示68%的家长认为子女购置超出消费能力的礼物反而造成心理负担。

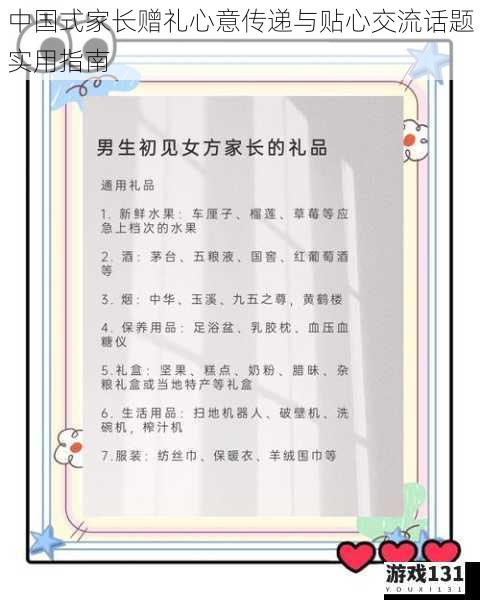

场景化实践策略

在传统节日场景中,春节赠礼宜选择具有仪式感的实用组合,如有机食品礼盒搭配手写家书,既符合节庆氛围又传递心意。生日场景则需突出个性化,例如为爱好书法的父亲准备定制砚台,附上子女临摹的"福寿"字帖。

日常关怀型赠礼更强调持续性和实用性。定期邮寄应季养生食材(如秋梨膏、枸杞原浆),配合每周视频讲解食用方法,能建立稳定的情感联结。值得推荐的创新形式包括订阅老年大学线上课程、代预约三甲医院体检等非实物馈赠。

突发事件应对方面,当父母健康出现状况时,组合式关怀套餐效果显著。包含医疗智能手环、用药提醒便签本、康复期营养食谱的"健康守护包",既能解决实际问题,又通过物件的日常使用形成持续的情感互动。

沟通维度的艺术化表达

赠礼时的语言包装需要把握"显性表达"与"隐性关怀"的平衡。示例话术:"上次听您说夜里腿容易抽筋,这个智能泡脚盆带穴位按摩功能,我教您怎么用"比单纯介绍产品功能更具温度。避免使用"这个很贵您肯定喜欢"等可能引发心理负担的表达。

倾听反馈时应建立"三级响应机制":对积极反馈及时强化("您喜欢这个颜色太好了"),对实用性疑问提供解决方案("操作复杂的话我周末过来教您"),对情感性反馈深入沟通("您小时候给我织毛衣的耐心,我现在才体会到")。华东师范大学2022年家庭沟通研究显示,采用"具体事件+情感共鸣"模式的对话,可使代际信任度提升40%。

需特别注意的禁忌包括:避免比较性言辞("王阿姨儿子送的更贵吧"),忌用指导性语气("早就该用这个了"),以及规避敏感话题(退休金、财产分配等)。建立"记忆银行"是有效的沟通技巧,例如在赠礼时回忆:"记得小时候您总给我买校门口的山楂糕,现在找到有机种植的给您尝尝"。

可持续关系维护要点

建立赠礼日历系统有助于形成情感传递的节奏感。除固定节日外,可设定"父母结婚纪念日""首次工作寄钱日"等个性化节点。北京家庭关系研究院跟踪调查表明,持续三年以上规律性赠礼的家庭,代际矛盾发生率降低57%。

数字化工具的合理运用能提升互动质量。创建家庭云相册同步更新生活片段,使用智能药盒远程关注父母健康状况,这些技术手段与实体赠礼形成互补。但需注意保留传统沟通方式,每月至少一次实体信件或面对面交流,防止情感表达过度依赖数字化媒介。

中国式家长赠礼的本质是建立有温度的情感对话系统。通过精准把握文化心理密码,设计场景化的传递策略,配合艺术化的沟通技巧,子女能够将物质馈赠转化为持续的情感投资。这种建立在理解与尊重基础上的互动模式,终将培育出超越物质层面的代际情感生态,实现"物轻情意重"的文化传承与现代转化。