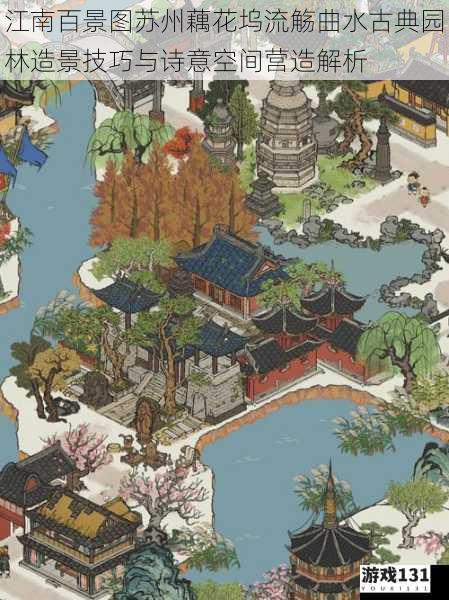

江南百景图苏州藕花坞流觞曲水古典园林造景技巧与诗意空间营造解析

江南园林甲天下,苏州园林甲江南。在众多文人园遗珍中,藕花坞以其独特的流觞曲水造景闻名于世。这座始建于明嘉靖年间的私家园林,不仅完美呈现了江南园林"咫尺之内再造乾坤"的营造智慧,更将中国文人"诗画同源"的审美理想转化为可游可居的物质空间。园中蜿蜒的曲水与亭台楼阁交相辉映,荷花香影与题咏墨痕相得益彰,构成了一个充满诗意的精神栖居地。

曲水为脉的园林骨骼

藕花坞的核心景观体系以"流觞曲水"为线索展开,这条人工开凿的水系自西北入园,经三折九转贯穿全园,既暗合"曲则有情"的风水理念,又彰显"道法自然"的哲学智慧。工匠师巧妙运用"藏源""引流""破直"等手法,在水岸线处理上创造"山重水复疑无路"的意境,通过叠石理水形成忽宽忽窄、时隐时现的动态景观。

水系与建筑的对话堪称空间营造典范。流香榭凌波而筑,其立柱直接插入水中,形成"水殿风来暗香满"的独特体验;曲水廊随势蜿蜒,通过立柱间距的疏密变化控制观景节奏;掬月亭跨水而建,倒影与实体虚实相生,构成"两处婵娟一水间"的镜面美学。这种建筑与水体互为图底的关系,突破了静态空间的局限。

植物配置与水系形成精妙互动。临水处遍植垂柳、碧桃,柔化石岸线条;深水区莳荷养鱼,取"鱼戏莲叶间"的天然意趣;浅滩点缀鸢尾、菖蒲,营造"涉江采芙蓉"的野趣。四季轮回中,水面倒影随植物荣枯变换,演绎着生生不息的生命图卷。

诗意浸润的空间叙事

藕花坞的题咏系统构成独特的文学景观。园中23处匾额题刻皆出自历代名家手笔,听雨轩取义李商隐"留得残荷听雨声",问梅阁暗合林逋"疏影横斜水清浅",这些文字符号将建筑空间转化为可阅读的文学篇章,形成"景未至而意先达"的美学效果。

园林路径设计深谙叙事艺术。自"探幽"门洞始,经"得趣"月门,过"会心"曲桥,至"忘机"水阁,命名序列暗合陶渊明归去来兮辞的归隐心路。这种空间序列的文学化编排,引导游览者完成从尘世到桃源的心理转换,使物理位移升华为精神之旅。

光影与声响的运用充满诗意智慧。漏窗将日光过滤为流动的水墨,风过竹篁奏响自然清音,雨打芭蕉演绎天地韵律。这些动态元素突破视觉维度,通过多感官交织营造"声在树间,月移影动"的意境,实现"不下堂筵,坐穷林泉"的审美理想。

天人合一的哲学图式

藕花坞的空间布局深蕴易学智慧。主体建筑群按后天八卦方位布置,水榭居坎位象征智德,藏书楼处巽位主文昌,这种方位经营既满足功能需求,又暗合天人感应思想。园中九曲水系应合洛书之数,池中三岛隐喻蓬莱仙境,构成微观的宇宙模型。

园林造景处处体现对自然的哲学思辨。假山堆叠讲究"虽由人作,宛自天开",追求人工与天然的辩证统一;铺地纹样采用冰裂纹,暗示"打破圆满方得自在"的老庄思想;建筑立柱微微内倾,既符合结构力学,又暗喻文人谦逊品格。这种物象的精神转化,使园林成为立体的哲学读本。

隐逸文化的空间转译尤为精妙。藕花精舍偏居一隅,通过曲折游廊与主体建筑保持若即若离的关系,象征"大隐于市"的生活态度;钓鱼台三面环水,仅以窄桥相通,构建"孤舟蓑笠翁"的独立人格意象。这种空间叙事将抽象的人生理想转化为可感知的物质环境。

苏州藕花坞作为江南园林的杰出代表,其造园艺术已超越单纯的技艺层面,成为中华文明"天人合一"思想的物质结晶。曲水不仅勾勒出园林的形态骨骼,更流淌着千年文脉的精神血液。在当代语境下重新解读这份遗产,既能帮助我们理解传统空间美学的深层结构,也为现代景观设计提供了可资借鉴的文化基因。当游人漫步青石小径,俯仰之间,依然能感受到那份穿越时空的诗意栖居智慧。