艺术展览名画陈列系统搭建流程与专业技术配置操作指南详解

在艺术展览领域,名画陈列系统的设计与搭建是确保作品安全性与观赏性的核心技术环节。从系统性规划、环境控制、智能交互三个维度切入,阐述专业级名画陈列系统的构建流程与关键技术配置要点。

系统性规划与风险评估

名画陈列系统的搭建始于多维度的前期评估。策展团队需建立包含文物保护专家、建筑工程师、灯光设计师的跨学科工作组,通过三维激光扫描技术对展馆空间进行数字化建模,精确测算展墙承重能力、观众动线密度及紧急疏散通道参数。针对不同历史时期的画作材质特性(如油画布基底、绢本设色、木板蛋彩等),须制定差异化的陈列方案。风险评估模块需涵盖地震模拟分析、温湿度波动阈值预警、人流压力测试等12项核心指标,并建立动态评估模型。

环境控制核心技术配置

精密环境调控系统是名画保护的核心屏障。需配置双回路精密空调机组,实现±0.5℃的温度波动控制,相对湿度稳定在50%±5%区间。空气净化系统应达到ISO 14644-1标准的Class 5洁净度,配备活性炭与HEPA复合过滤装置。展柜须采用低反射率防紫外线夹层玻璃(紫外线阻隔率≥99.8%),内部填充氮气惰性气体环境。微环境监测终端每30秒采集一次温湿度、VOC浓度、照度数据,通过LoRa物联网协议实时传输至中央控制系统。

光学防护与照明体系

专业级照明系统采用LED-RGB混光技术,色温精确控制在3000K±50K(油画类)或4000K±100K(水墨类),显色指数CRI≥98。智能调光系统通过DMX512协议联动,实现展柜内外照度梯度控制:展品表面照度不超过150lux(敏感颜料类)或300lux(耐久材质类),环境基础照度维持在50-80lux区间。重点区域配置激光位移传感器,当观众接近至0.5米范围时自动触发照度缓升机制。

物理防护与电子安防

结构性防护采用蜂窝铝复合展墙系统,具备EN 1522标准的B7级防弹性能。展柜连接部配置MEMS微振动传感器,灵敏度达0.01m/s²,可识别异常震动频谱。电子防护层由分布式光纤周界报警、红外热成像双鉴探测器、UWB定位追踪标签构成三级防护网络。视频监控系统采用4K HDR摄像机配合AI行为分析算法,实现每分钟60帧的异常行为识别与预警。

智能交互技术整合

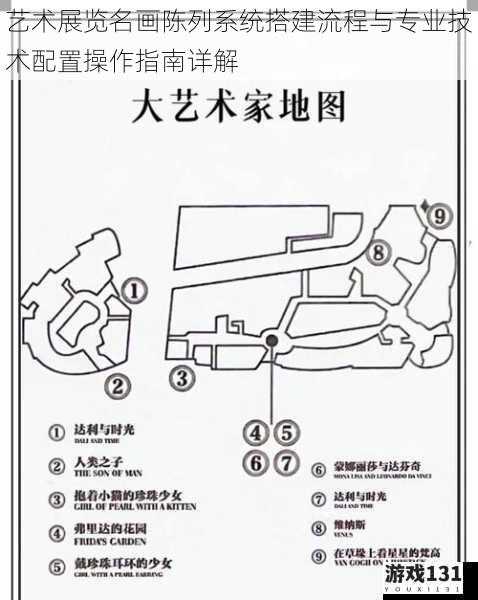

基于RFID/NFC的数字化标签系统为每件展品建立唯一身份编码,存储材质分析、修复记录等28项元数据。增强现实导览终端配备光场显示技术,在保持2米安全距离的前提下,通过SLAM空间定位实现画作细节的8K级数字放大。声学导向系统采用波束成形扬声器,在特定区域形成直径1.2米的独立声场,避免解说音频干扰相邻展区。

运维管理与应急预案

建立预防性维护体系,包括每月展柜气密性检测、每季度光学滤波器更换、年度结构应力测试等23项标准流程。配置双路UPS电源与应急空气循环系统,确保突发断电时微环境稳定维持4小时。开发基于数字孪生技术的虚拟演练平台,可模拟火灾、渗水、人群拥挤等17类紧急状况,培训工作人员在黄金30秒内的应急处置能力。

名画陈列系统的现代化构建,本质上是文物保护科技与空间美学的有机融合。通过精密环境控制、智能安防网络、数字交互技术的三重耦合,既实现了对艺术瑰宝的科学守护,又创造出沉浸式的观赏体验。未来系统升级应重点关注柔性光伏供电、石墨烯温控膜、量子加密数据传输等前沿技术的应用转化,推动艺术展陈向更安全、更智能的方向持续演进。