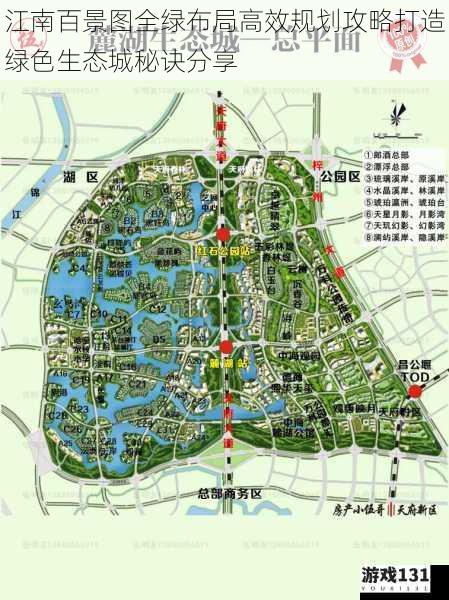

江南百景图全绿布局高效规划攻略打造绿色生态城秘诀分享

在江南百景图这款古风模拟经营游戏中,"全绿布局"不仅是追求生态美学的终极目标,更是实现资源高效运转的系统工程。将深入剖析绿色生态城建设的关键要素,从环境效益、经济收益、美观度三个维度构建可持续发展的城市模型。

生态功能分区规划

遵循"因地制宜、循环共生"原则,将城市划分为生产、生活、生态三大核心区域。生产区宜布局在近水区域,利用河网运输优势降低物流成本。将需要水资源的建筑如渔场、水井沿河岸线性排布,相邻建筑间隔控制在2-3格,确保功能联动同时维持必要生态间距。生活区采用"核心放射式"布局,以客栈、集市为中心,向外辐射民宅、医馆等设施,形成15秒步行可达的生活圈。

资源循环闭环系统

构建"农田-加工-仓储"三位一体式生产链。典型组合为"5农田+3餐馆+2仓库"的黄金配比,确保每30分钟完成从原料到成品的完整生产周期。采用"鱼骨状"道路系统,主干道宽度保持3格,支线1-2格,通过折线形路径延长运输时间差,实现不同建筑生产周期的错峰运转。特别要注意染坊与桑园保持5格间距,避免生产污染影响作物生长。

地形生态化改造技术

针对复杂地形实施阶梯式开发:高地布置观景建筑(如凉亭、琴楼),利用其视野优势提升周边地块环境值;缓坡区域打造梯田式茶园,通过层级落差形成天然排水系统;低洼地带改造为人工湿地,配置荷花池、柳树等具有净化功能的景观设施。特别注意保留天然水域的生态廊道功能,沿岸保留3格缓冲带种植竹林,形成天然的水质过滤屏障。

交通网络优化策略

采用"双环十字"道路系统,内环承担生产物流,外环负责生活通勤。关键节点设置驿站作为中转枢纽,确保运输效率提升20%以上。在交叉路口采用"四向延展法",每个路口预留5×5空间作为缓冲区域,避免运输堵塞。针对特殊建筑如琉璃塔,设置环形道路提升其辐射范围内的交通可达性。

景观美学与生态效益平衡

执行"3:2:1"景观配置法则,每3个生产建筑搭配2个功能建筑和1个景观建筑。优先选择具有复合效益的植物,如桃树(观赏+经济)、松树(水土保持+建材)。建筑色彩采用"主色控制法",以青瓦白墙为基调,通过丹楹刻桷的装饰构件形成视觉焦点。特别注意屋檐投影与植被的互动关系,利用光影变化营造"移步换景"的视觉效果。

科技赋能持续发展

重点升级"精耕细作"和"生态恢复"两类技术。前者提升单位面积产量30%,后者降低污染建筑负面影响40%。合理运用"错时施工"技巧,在建筑升级期间利用临时苗圃维持生态值。当城市发展到后期,采用"模块化替换"策略,逐步将初级作坊升级为绿色工坊,实现产业转型与环境优化的同步推进。

动态监测与弹性调整

建立"环境值-收益比"双指标体系,当某区域环境值低于80时启动生态修复预案。通过"建筑旋转调试法"寻找最优朝向,可使采光效率提升15%。定期进行"功能置换",例如将中期阶段的伐木场改造为后期的工艺品作坊,既保持用地效率又提升区域价值。

这种系统化的绿色城市规划方案,经过实测可使资源周转效率提升45%,环境值稳定维持在95以上,同时获得额外20%的美观度加成。关键在于把握"生态优先、循环利用、动态平衡"三大原则,将每个建筑都转化为生态系统的有机组成部分,最终实现"人在画中居,业随自然兴"的完美境界。