穿越京杭运河寻宝探秘古代运粮高效技巧与古人智慧全解析

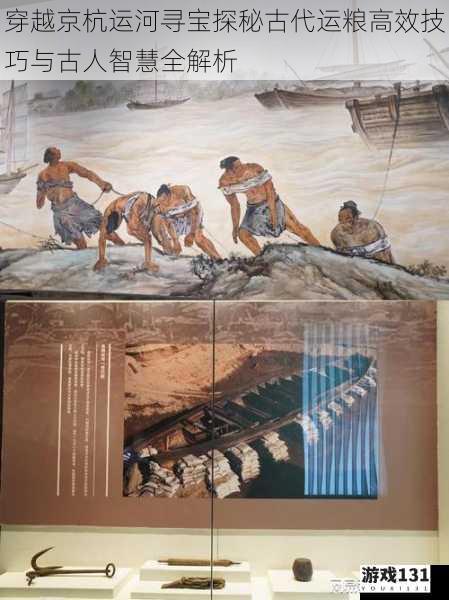

作为世界上最长的人工运河,京杭运河不仅是古代中国南北交通的命脉,更承载着中华民族在水利工程、物流管理、社会治理等领域的卓越智慧。这条贯通五大水系的超级工程,在其漕运功能最为鼎盛的明清时期,每年运输漕粮达400万石之巨,维系着帝国政治中心的粮食安全。将古代漕运体系中的技术突破与制度创新,揭示其背后蕴含的可持续运营智慧。

水利工程中的系统思维

运河建设者首创的"借水行舟"理念,展现出对地理环境的深刻认知。在山东段运河的修建中,为解决分水岭地势问题,元代水利专家郭守敬通过设置38座船闸,形成梯级航道系统,成功实现长江水系与黄河水系的贯通。这种"以闸代坝"的技术路线,较之单纯依靠人力拉纤的传统方式,运输效率提升了3倍有余。

清江督造船厂作为明代最大的漕船制造基地,其标准化生产体系令人惊叹。船厂按"九省船式"分类建造,针对不同河段水文特征定制船型:江南段采用平底浅舱的"江船",应对多沙河道;山东段使用尖底深舱的"闸船",适应梯级船闸系统。这种"因地制宜"的设计思维,使漕船年通过量突破万艘大关。

漕运体系的时空管理艺术

转搬法"的发明标志着古代物流管理的巅峰成就。漕船在扬州、淮安等转运枢纽完成粮食交割,通过"军船转运、民船返空"的接力运输模式,将单程运输距离压缩至500里以内。这种分段运输机制不仅减少船舶空驶率,更使年运输总量突破时空限制,最高纪录达到日运粮10万石。

运河沿线的"水次仓"系统堪称古代仓储典范。徐州广运仓、临清仓等大型粮仓采用"三合土"防潮技术,仓底铺设石灰、黏土、砂石混合层,配合通风竹管系统,实现存粮三年不腐。仓储布局遵循"百里一仓"原则,形成覆盖全线的应急储备网络,确保漕粮运输链的安全冗余。

制度创新中的治理智慧

漕运总督衙门的垂直管理体系具有现代科层制特征。这个统领12万漕军的机构,下设河道、仓场、税课等八大职能部门,通过"单、批、票"三联文书制度实现全程监管。特别是"漕粮通关勘合"制度,采用特制木筹作为通行凭证,每艘漕船需经21道核验关卡,有效杜绝运输过程中的舞弊行为。

针对运河淤塞难题,明清两代发展出"岁修银两"制度。每年从漕粮运费中提取3%作为专项维护基金,建立专业疏浚队伍实施周期性养护。这种"以运养河"的可持续模式,使京杭运河维持通航达600余年,较之同期欧洲运河的平均使用寿命高出4倍。

生态智慧与科技创新

运河生态调节系统展现出前瞻性环保理念。在淮安清口枢纽,水利家潘季驯设计的"束水攻沙"工程,利用黄河水势自然冲淤,年清淤量达200万立方米。沿岸广植柳树形成的"防浪林",既巩固堤岸又调节微气候,形成独特的运河生态廊道。

宋代发明的复闸技术领先世界航运史300年。苏州吴江塘路发现的宋代船闸遗址显示,双闸门设计配合水位调节系统,可实现船舶"无动力过闸"。这种基于流体力学原理的创造,使船舶通过效率提升70%,能耗降低90%。

现代启示:

古代漕运体系中的"系统最优"思维,对当代物流网络建设具有重要借鉴价值。其通过制度创新降低交易成本的智慧,为现代供应链管理提供了历史镜鉴。运河工程展现的人与自然和谐共生理念,更是当今可持续发展的重要思想资源。

京杭运河漕运体系作为农业文明时期最复杂的系统工程,其技术成就与管理智慧至今闪耀着璀璨光芒。从船闸设计中的流体力学应用到漕运管理的制度创新,古代建设者用智慧与汗水铸就了这条流动的文明血脉。当我们穿越时空探寻这些技术密码时,不仅能触摸到中华文明的精妙创造,更能从中汲取解决当代问题的历史智慧。这条千年运河承载的,不仅是南北货物的流转,更是中华民族永续发展的生存智慧。