古代人生土地上限提升策略与有效途径探究

土地作为古代社会最核心的生产资料,其承载力直接决定国家经济命脉与社会稳定程度。自原始农业诞生以来,中国古代社会通过制度创新与技术革新不断突破土地自然限制,构建起复杂而有序的土地开发体系。这种持续数千年的探索实践,不仅推动了农业生产力的跃升,更塑造了中华文明特有的发展轨迹。

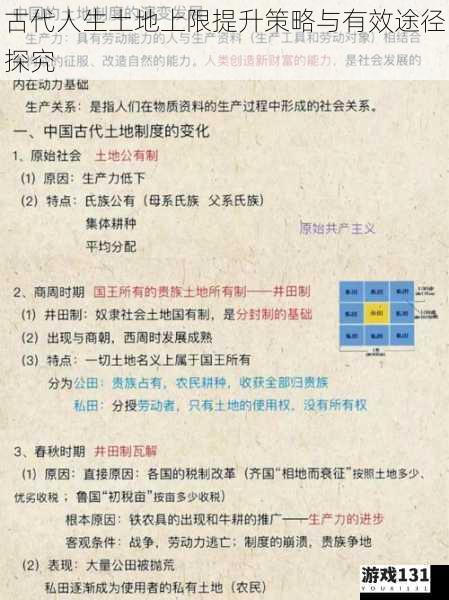

土地制度变革的突破路径

西周井田制通过"九夫为井"的网格化土地分配,首创土地计量标准与耕作规范。这种将土地划分与军事建制相结合的管理模式,使农业生产首次具备可量化的调控能力。商鞅变法推行的名田制打破贵族垄断,允许土地买卖与私有继承,激发起平民阶层的拓荒热情。据商君书·垦令记载,秦国通过"废井田,开阡陌"政策,十年间新增耕地面积相当于原有国土的三分之一。

北魏太和九年(485年)推行的均田制开创土地再分配先例,按丁口授予露田与桑田,既保障基础生活需求,又促进经济作物种植。敦煌出土文书显示,均田制实施后河西走廊地区复种指数提高至120%,土地利用率显著提升。至唐代两税法改革,以资产为课税基准替代人丁标准,客观上推动土地集约化经营,江南圩田系统在此背景下逐渐成熟。

生产技术革新的增效机制

铁器农具的普及引发农业革命性变革。战国时期铁犁铧的出现使深耕细作成为可能,吕氏春秋·任地记载"深耕易耨"技术使亩产提高三成以上。汉代推广的耦犁与耧车播种机,将耕作效率提升五倍有余。王祯农书统计显示,宋元时期铁制农具种类已达百余种,涵盖耕作、灌溉、收获全流程。

代田法与区种法的发明体现精耕细作智慧。赵过在关中推行的代田制通过垄沟轮换保持地力,使亩产增加一石五斗。陈旉农书记载的梯田修筑技术,使南方丘陵地带可耕地面积扩展四成。徐光启农政全书详述的粪肥施用体系,将传统农业带入循环经济模式,江南地区土地复种指数因此达到200%的惊人水平。

土地开发拓展的实践探索

边疆垦殖战略有效突破地理限制。汉武帝时期在河西走廊设置屯田军,通过"徙民实边"政策开发出四十万顷新田。清代对台湾的拓垦使当地耕地面积从康熙年间的五千甲激增至光绪年间的三十万甲。这种梯度开发模式既缓解人地矛盾,又形成稳定的边疆防御体系。

水利工程建设创造持续开发条件。都江堰工程使成都平原"水旱从人",灌溉面积从秦汉时期的三十万亩扩展至明清的百万亩规模。郑国渠的修建使关中四万余顷盐碱地变为良田,直接支撑秦统一战争的后勤保障。宋元时期江南圩田系统通过塘浦圩田体系,将太湖流域沼泽改造成"苏湖熟,天下足"的粮仓。

土地承载力的提升历程折射出中华文明的生存智慧。从井田制的秩序构建到均田制的公平追求,从铁器革命到生态农法,古代先民在制度设计与技术革新间寻求平衡点。这种持续数千年的实践探索,不仅塑造了精耕细作的农业传统,更培育出天人合一的生态观念。当现代社会发展面临资源约束时,古代土地开发中蕴含的系统思维与可持续理念,仍具有重要的启示价值。