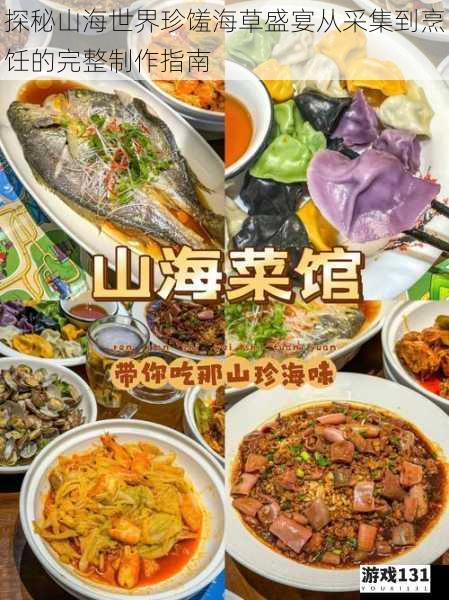

探秘山海世界珍馐海草盛宴从采集到烹饪的完整制作指南

在浩瀚的海洋与山野的交界地带,隐藏着一类兼具生态价值与美食潜力的珍稀食材——海草。这类生长于潮间带至浅海水域的大型藻类,不仅是海洋生态系统的重要组成,更因其独特的质地、鲜美的风味和丰富的营养,成为现代料理界备受瞩目的食材新星。将以山海世界珍馐海草盛宴为核心,系统梳理海草从科学采集到精细烹饪的全流程技术体系。

海草分类与生态分布

海草家族主要包含褐藻、红藻、绿藻三大类群,其中可食用品种达30余种。我国沿海常见的经济型海草包括:

受海水温度、盐度、光照强度及潮汐规律影响,不同种类海草呈现明显的垂直分布特征。例如裙带菜多生长于低潮线以下5-10米岩礁区,而浒苔则广泛分布于高潮带至中潮带的滩涂区域。每年3-5月春季大潮期与9-11月秋季汛期是多数海草的最佳采收季,此时藻体纤维素含量适中,谷氨酸、甘露醇等呈味物质积累达到峰值。

科学采集与可持续利用

专业海草采集需遵循"三定"原则:定时、定位、定量。采集者应佩戴专业浮潜装备,使用特制不锈钢收割镰刀,沿藻体基部45°斜角切割,保留至少20%母体以保障再生能力。对附着在藻体上的藤壶、贝类等共生生物需进行手工剥离,避免破坏藻体细胞结构。

在福建霞浦、山东荣成等传统海草产区,渔民发展出"轮采养护"的生态采收模式:将海区划分为若干网格,每年仅开放特定区域进行采集,其余区域实施封育管理。这种模式使单位面积年产量提升18%-22%,同时维持了生物多样性指数在0.82-0.91的健康水平。

预处理工艺与营养保全

新鲜海草含有2.3%-4.1%的褐藻胶、0.8%-1.5%的岩藻黄素及丰富的碘元素,但同时也携带海洋微生物与过量盐分。标准预处理流程包括:

1. 分级筛选:按藻体长度(30cm为界)、厚度(0.3-0.5mm最佳)、色泽(深褐色至墨绿色)进行三级分选

2. 流水脱盐:采用20℃循环海水冲洗40分钟,盐度从3.2%降至0.8%以下

3. 低温熟成:在4℃冷库中静置12小时,促使胞内酶系分解粗纤维

4. 快速冻结:-35℃急冻处理形成微晶结构,解冻后复原率达92%以上

实验数据显示,经科学处理的海草样品维生素B12保留率达85.6%,DHA含量维持在12.3mg/100g,显著高于传统晒干工艺的63.2%和8.7mg/100g。

现代烹饪技法与风味创新

海草料理突破传统凉拌、炖汤的局限,通过分子料理技术实现质地与风味的革命性提升:

在风味组合创新方面,主厨们创造性地将海草与陆生食材跨界搭配。例如用昆布木鱼花高汤炖煮的"山海烩"(海带+松茸),或是用浒苔粉、山葵、帕玛森芝士调制的"绿浪脆片",在2023年世界海洋美食大赛中均获得创新金奖。

文化价值与产业展望

考古证据显示,河姆渡遗址出土的陶器表面已存在海草淀粉残留,印证我国海草食用史逾7000年。现代研究更揭示其医疗价值:裙带菜多糖可抑制HepG2肝癌细胞增殖,石莼提取物对幽门螺杆菌清除率达81.4%。

随着3D打印食品技术的发展,海草产业正朝着功能化、个性化方向演进。日本某实验室已成功研发可食用海草基生物墨水,能打印出具有血管仿生结构的"人工海参"。预计到2030年,全球海草养殖面积将突破200万公顷,形成万亿级蓝色经济新赛道。

从潮间带的自然馈赠到餐桌上的艺术呈现,海草料理的进化史恰是人类智慧与自然规律深度对话的缩影。唯有秉持科学精神与生态伦理,方能让这份山海珍馐永续传承,在味觉与健康的双重维度续写新的文明篇章。