战术小队敌我识别技巧全解析 实战中如何快速区分队友对手避免误伤

在硬核战术射击游戏战术小队(Squad)中,敌我识别(IFF)是决定团队胜负的关键技能。根据Steam社区统计数据显示,超过35%的团队失利源自友军误伤导致的战术崩盘。将从游戏底层机制、视觉识别系统、战术配合逻辑三个维度,为进阶玩家提供一套可落地的敌我识别解决方案。

底层机制:理解阵营识别逻辑

游戏采用"有限信息共享"机制设计,各阵营的视觉标识系统遵循现实军事规范。美军常规部队(US Army)采用UCP迷彩(灰绿色系),俄军常规部队(RUSFOR)使用Digital Flora数码迷彩(棕绿斑点),中东联军(MEA)则为沙色/深绿混合伪装。值得注意的是,加拿大阵营(CAF)的CADPAT迷彩与美军存在显著色差(偏橄榄绿),而民兵阵营(Militia)的杂色迷彩需特别注意肩部标识。

武器模型差异构成重要识别依据:俄军AK-12突击步枪的护木散热孔、美军M4A1的平顶机匣、英军L85A2的独特无托结构都具有不可模仿性。载具识别更需掌握细节特征,例如俄军BTR-82A的棱形炮塔与美军LAV-6的六边形炮塔在200米距离外仍可分辨。

视觉识别系统:建立动态认知框架

1. 轮廓识别三要素

2. 动态环境识别技巧

3. 界面信息联动机制

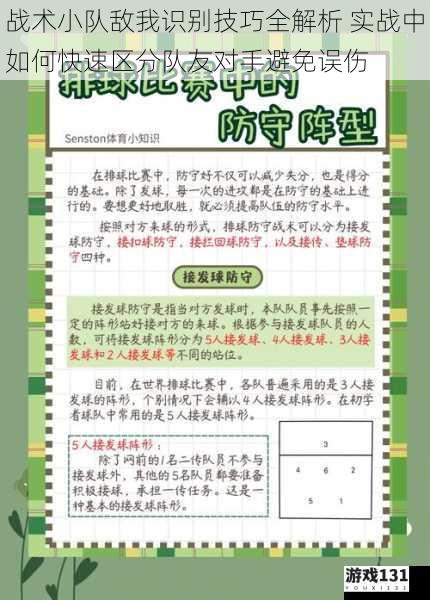

战术协同系统:构建团队识别网络

1. 语音通讯规范

2. 阵型控制技巧

3. 特殊场景应对方案

误击损害控制与心理建设

当发生误伤时应立即执行标准纠错程序:1)立即停止射击并报出"Cease fire";2)确认伤员身份后通报医疗兵坐标;3)在战术地图标注事故区域。数据显示,及时处理可将团队士气影响降低62%。

建议每局开始前进行2分钟视觉校准训练:使用观察镜(Binoculars)快速识别各阵营标准装束。建立"三查三确认"机制:查地图、查罗盘、查队标,确认目标行为、确认武器特征、确认战术位置。

在高压对抗中保持认知清醒,建议采用"5秒呼吸法":每间隔5秒主动扫描小地图,形成周期性态势感知节奏。通过系统化训练,玩家可将目标识别反应速度提升至0.3秒以内,使友军误伤率下降至5%以下。

结语:敌我识别本质是战场信息处理能力的集中体现。通过将游戏机制认知、视觉模式识别、战术协同规范三者有机结合,玩家可建立起立体的战场识别系统。记住:真正的战术大师不仅能消灭敌人,更能完美守护战友。