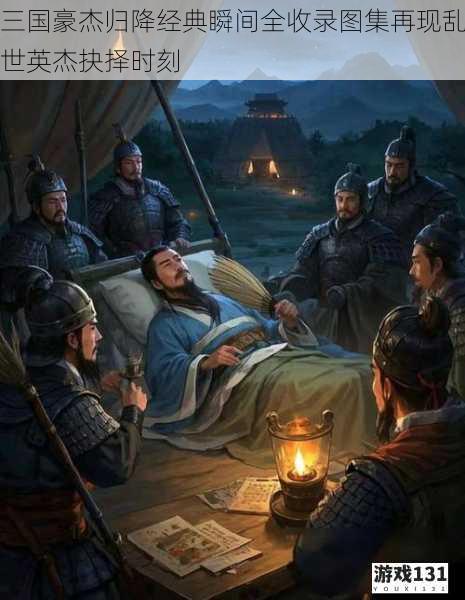

三国豪杰归降经典瞬间全收录图集再现乱世英杰抉择时刻

公元184年黄巾之乱掀开的三国序幕,不仅是军事集团的割据混战,更是一曲人才流动的恢弘史诗。在"良禽择木而栖"的生存法则下,归降事件成为改写历史走向的关键节点。这些抉择背后,既有对忠义伦理的突破,也有对生存智慧的实践,更折射出汉末社会价值观的深刻嬗变。

忠义与生存的博弈场

建安五年(200年)下邳城外的血色黄昏,关羽在曹操麾下竖起"降汉不降曹"的旗帜,创造出中国军事史上最富戏剧性的归降模板。面对张辽"三罪三便"的劝降逻辑,关羽以"约法三章"为谈判筹码:保留刘备家眷、维持独立建制、保留自由选择权。这种有条件归降既保全了政治气节,又避免了玉石俱焚的结局,实为乱世生存智慧的典范。

曹操在此事件中展现的政治手腕同样值得关注。他不仅容忍关羽"身在曹营心在汉"的姿态,更以"三日小宴,五日大宴"的规格进行情感投资。这种超越实用主义的政治表演,成功塑造出"求贤若渴"的明主形象,为后续人才归附埋下伏笔。当关羽最终"挂印封金"离去时,曹操的宽容姿态反而强化了其政治魅力,堪称古代政治传播的经典案例。

战略选择与人格魅力的共振

建安三年(198年)吕布败亡时,张辽的归降抉择展现出寒门武将与世家大族不同的生存逻辑。作为并州边地将领,他既无袁绍系将领的士族包袱,也不受儒家忠君观念的桎梏。选择归附能提供稳定发展平台的曹操集团,本质上是对自身军事才能的价值投资。这种务实选择使张辽得以在逍遥津战役中创造"八百破十万"的军事奇迹,实现从降将到"五子良将"的蜕变。

黄忠归降刘备(209年)则折射出荆州士人的政治觉醒。作为刘表旧部,他在长沙保卫战中与关羽的对峙,本质是测试新主政治器量的试金石。刘备集团"唯才是举"的用人政策,与刘表"外貌儒雅,心多疑忌"形成鲜明对比,这种反差促使荆州中层将领群体集体倒戈。黄忠后来定军山斩夏侯渊的功业,印证了人才合理流动对军事格局的决定性影响。

归降背后的历史必然性

姜维降蜀(228年)事件颠覆了传统忠奸叙事。作为曹魏天水参军,他归附诸葛亮不仅是个人命运的转折,更预示着三国后期人才格局的根本性变化。诸葛亮"得一伯约胜过十万雄师"的评价,暴露出蜀汉政权严重的人才断层。这种降将反成栋梁的吊诡现象,正是割据政权因地域局限导致人才供应链断裂的必然结果。

张郃的归降轨迹更具时代典型性。从韩馥到袁绍再到曹操,这位河北名将的三次易主,生动演绎着汉末"君择臣,臣亦择君"的双向选择机制。官渡之战前夕,他敏锐判断袁绍"外宽内忌"的致命缺陷,选择在关键时刻倒戈,这种政治嗅觉使其最终成为曹魏西北防线的中流砥柱。这种流动本身构成了对世袭贵族政治的有力冲击。

结语:流动的忠诚与固化的道义

三国归降史的本质,是军事精英在乱世中寻求价值实现的集体突围。当汉帝国"天命观"崩溃后,士人的效忠对象从皇权转向具体军政集团,这种转变催生出新型的主从关系。曹操"唯才是举"令、刘备"肝胆相照"的兄弟伦理、孙权"江东化"政策,本质上都是争夺人才忠诚度的制度创新。

这些归降事件构成的记忆图谱,不仅塑造着后世对三国的认知框架,更成为中国人理解忠义观念的重要文化原型。在现实与理想、生存与气节的永恒张力中,那些穿越烽烟的身影,至今仍在叩问着关于人性与抉择的终极命题。