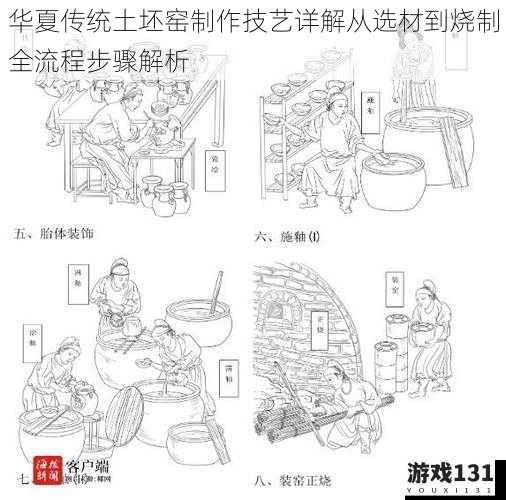

华夏传统土坯窑制作技艺详解从选材到烧制全流程步骤解析

在渭北高原的沟壑深处,一座座形似卧龙的土窑洞沉默地见证着华夏先民与泥土对话的智慧。作为新石器时代延续至今的活态文化遗产,土坯窑制作技艺承载着东方建筑美学的原始基因。这项将大地元素转化为人居空间的古老技艺,在当代依然以其独特的工艺逻辑诠释着"土与火"的永恒命题。

大地馈赠的原料密码

黄土地层中埋藏着制窑的天然密码。经验丰富的窑匠用拇指与食指捻搓泥土,通过指腹的颗粒感就能判断黏土与砂质土的配比。理想的制坯土需满足"三合土"标准:50%黏土提供塑性,30%砂土保证透气性,20%的植物纤维增强抗裂性。这种源于考工记"材有美"的配比智慧,使土坯在干燥收缩时形成均匀的微裂纹网络,反而强化了整体结构。

采土遵循"夏采阳坡,冬取阴沟"的时空法则。夏季阳坡土经过暴晒完成天然灭菌,冬季沟底土因水分恒定保持最佳可塑性。取土深度严格控制在耕作层以下1.2米,这个深度既能避开现代污染,又可获取地质运动形成的稳定土体。水源选择更暗含生态智慧,山涧流水因富含矿物质能激活黏土活性,而池塘静水则因微生物过多影响坯体强度。

阴阳调和的制坯玄机

和泥工序是人力与自然力的精妙平衡。窑匠赤脚踩踏泥团的轨迹暗合太极纹样,通过"三醒三揉"唤醒黏土的胶质特性。每次醒泥需在槐木案板上静置两刻钟,让水分沿着黏土晶格均匀渗透。成型阶段采用"阴模阳塑"手法:柳木模具赋予坯体刚劲轮廓,匠人手掌的温热则雕琢出柔和的曲面过渡。

阴干过程是土坯的初次涅槃。坯体以45度角斜置于通风廊内,表面覆盖浸透柿漆的麻布。这种源自秦汉的养护工艺,既能调节水分蒸发速度,又能在坯体表面形成防潮膜。经七日自然干燥后,坯体密度达到1.8g/cm³,抗压强度超过现代红砖的30%,展现出黄土经驯化后的惊人潜能。

窑火淬炼的能量转化

传统马蹄窑的构造暗藏热力学智慧。窑室穹顶的悬链线结构,使火焰在窑内形成螺旋上升的气流。窑壁采用"三合土-秸秆-夯土"的复合结构,20厘米夯土层的热阻值相当于现代耐火砖的85%。通风系统遵循"九窍八孔"布局,火膛下方的地风道与窑顶的北斗状排烟孔构成完整的气流循环网络。

烧制是泥土元素的重构仪式。窑温曲线严格遵循"三日火候":首日文火除湿,窑门棉帘控温在200℃;次日武火氧化,松木烈火将温度推至880℃;第三日还原焰精炼,封闭窑门引发可控缺氧反应。当窑内呈现"鸡血红"釉光时,二氧化硅与氧化铁已形成稳定的四氧化三铁晶体结构,此时的土坯抗风化性能可保持三百年以上。

在陕西澄城刘家洼遗址,考古学家发现了保存完好的西周土坯窑群。这些穿越三千年的建筑遗存,无声诉说着华夏先民驾驭自然材料的超凡智慧。当现代建筑深陷能源消耗与环境污染的困局,重溯土坯窑技艺中"取之自然,归于大地"的营造哲学,或许能为可持续建筑提供新的启示。这项古老技艺的价值,不仅在于其物理形态的存续,更在于其为人类提供了一种与自然和解的营造范式。