硝烟笼罩喀布尔战场全屏沉浸式体验与生存法则深度解析指南

引言

喀布尔,阿富汗的政治与文化中心,自20世纪末以来始终是国际地缘冲突的焦点。2021年塔利班重新控制该地区后,这座城市的战场形态、生存环境与安全挑战再次引发全球关注。随着虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术的成熟,"全屏沉浸式体验"逐渐被应用于军事模拟、战地报道与安全培训领域。将从技术视角解析喀布尔战场的沉浸式还原逻辑,并结合实际案例探讨战乱环境中的生存法则。

喀布尔战场沉浸式体验的技术逻辑

1. 三维建模与场景还原

现代战场模拟技术通过卫星遥感数据、无人机测绘和地面实景拍摄,可对喀布尔的城市地貌、建筑结构及战场动态进行毫米级建模。例如,利用Lidar激光雷达技术捕捉街道断壁残垣的细节,再通过游戏引擎(如Unreal Engine 5)渲染动态光影效果,能够真实还原爆炸冲击波对建筑物的破坏过程。这种技术不仅用于军事训练,也被国际媒体用于制作战地纪录片,让观众以第一视角感知冲突的残酷性。

2. 多感官交互设计

沉浸式体验的核心在于突破视觉限制,整合听觉、触觉甚至嗅觉反馈。例如,佩戴VR设备时,用户可听到狙击手子弹划破空气的声效、感受到爆炸引发的震动(通过触感背心模拟),甚至通过环境气味装置嗅到硝烟与燃烧物的混合气味。这种多维度刺激能显著提升用户的临场感,但也对心理承受能力提出更高要求。

3. 人工智能驱动的动态叙事

通过机器学习算法,系统可根据用户的行为选择生成不同的战场情节。例如,在模拟平民撤离场景时,用户可能遭遇塔利班检查站盘问、流弹袭击或人道主义救援通道关闭等突发事件。这种非线性的叙事模式打破了传统战争的"剧本化"呈现,更贴近真实战场的不可预测性。

喀布尔战场的生存法则:理论与实践

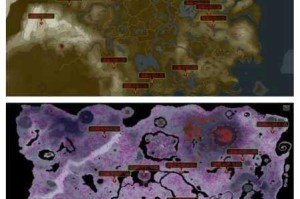

1. 空间认知与路径规划

在战乱城市中,生存的首要原则是建立精准的空间认知能力。喀布尔老城区的狭窄巷道与高层建筑形成天然的狙击点,而主干道则可能被武装力量设置为火力封锁区。通过沉浸式训练,用户可学习如何利用地下排水系统、未倒塌建筑的承重墙或夜间能见度低的时间窗口进行隐蔽移动。研究表明,经过VR模拟训练的记者与救援人员,其战场路径选择效率比未受训者高出37%。

2. 资源获取与危机管理

水电、食物与医疗物资的短缺是战区的典型特征。在喀布尔,居民常通过黑市交易、地下物资网络或国际组织空投获取生存资源。沉浸式训练可模拟以下场景:

3. 心理韧性构建

长期处于战争压力下,人类会出现"超警觉状态",表现为过度敏感、决策能力下降。沉浸式技术通过暴露疗法,让用户逐步适应爆炸声、哭喊声等应激源,同时教授正念呼吸、认知重构等心理调节技巧。例如,联合国难民署开发的战地心理韧性训练程序已帮助超过2000名阿富汗援助工作者提升抗压能力。

技术伦理与实战局限

1. 虚拟与真实的认知偏差

尽管沉浸式技术能高度还原战场环境,但无法完全模拟真实的人性抉择。例如,在虚拟场景中射杀敌方武装分子不会引发道德愧疚感,而现实中此类行为可能导致创伤后应激障碍(PTSD)。技术呈现可能简化复杂的地缘政治矛盾,将战争简化为"敌我二元对抗"的游戏化叙事。

2. 技术依赖风险

过度依赖虚拟训练可能导致"战场错觉"。例如,士兵可能低估真实爆炸的破片杀伤范围,或误判建筑物坍塌的物理规律。2022年美军研究报告指出,VR训练的战术动作在真实战场中的有效转化率仅为68%,仍需结合实体沙盘推演与实弹演习。

未来展望:从模拟到干预

前沿技术正在改变战地生存的逻辑。例如,微软HoloLens 2已实现AR地图与实时热成像的结合,帮助士兵识别埋伏点;区块链技术被用于追踪人道主义物资的流向,减少贪污截留。更具突破性的是,麻省理工学院实验室正在研发"智能粉尘"(Smart Dust)——纳米级传感器可散布于战场,实时监测化学武器残留或未爆弹药位置,并通过5G网络生成动态避险地图。

结语

喀布尔战场既是人类冲突的缩影,也是技术介入战争的试验场。沉浸式体验技术为理解战争提供了新的认知维度,而生存法则的提炼则体现了人类在极端环境下的智慧与韧性。技术永远无法替代对和平的追求——唯有消除冲突根源,才能真正实现"沉浸式体验"从军事工具向历史教育载体的转型。