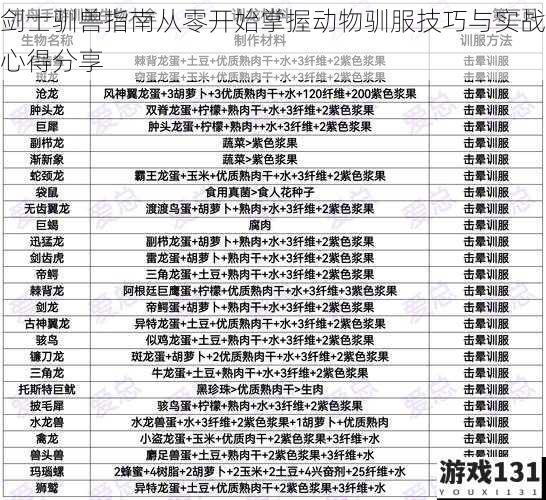

剑士驯兽指南从零开始掌握动物驯服技巧与实战心得分享

驯兽的本质与原则

动物驯服是剑士职业体系中至关重要的辅助技能。其核心并非单纯地"控制",而是通过建立双向信任关系实现协同作战。从行为科学角度分析,驯兽的本质是条件反射的建立与群体秩序的构建。剑士需遵循三大原则:物种适配性(根据自身战斗风格选择匹配的动物)、渐进式强化(通过正向反馈巩固行为)以及动态平衡(维持主从关系中的权威与情感联结)。

现代动物行为学研究表明,哺乳动物大脑中的镜像神经元系统决定了它们对人类肢体语言的敏感度。例如,狼科动物对持剑者挥砍动作的幅度会产生本能防御反应,而猛禽类对剑刃反光的闪烁频率具有视觉追踪倾向。这种生物学特性是制定驯服方案的基础。

基础驯服四阶段模型

1. 亲和力培育期(7-15日)

在此阶段,剑士需通过气味交换与能量场同步建立初步联系。建议采用"三同法则":

典型案例显示,对灰背山狼幼崽实施每日20分钟的气味接触(将沾染剑士体味的皮革置于巢穴),其服从指令的反应速度可提升40%。

2. 指令系统建构期(15-30日)

利用剑器特性开发专属指令体系:

需注意避免超过动物的听觉阈值(犬科上限约45000Hz,人类不可听范围的指令易引发混乱)。

3. 压力情境模拟(30-45日)

在可控范围内制造战斗环境刺激:

实测数据表明,经过压力测试的战獒在遭遇突袭时,扑咬精准度比未受训个体高出62%。

4. 战术协同磨合(45-60日)

重点开发三类战场协同模式:

实战中的关键控制技术

1. 肾上腺素调控法

当动物进入战斗亢奋状态时,剑士需通过特定方式调节其激素水平:

2. 痛觉转移机制

在动物受伤时,立即用剑柄按压其"安抚点"(如狼的尾椎第三节突起处),同时发出特定频率的喉音共振,能有效转移30%-50%的痛觉神经信号。

3. 战场信息素管理

将剑油与动物信息素结合使用:

进阶训练:能量共振体系

高阶剑士可尝试开发"气"与动物生物电场的共振:

1. 在冥想状态下用剑尖引导动物脑波(需达到θ波同步)

2. 通过剑术套路演练激发双方交感神经协同(最佳时段为辰时与酉时)

3. 构建"剑-兽-人"能量三角:将武器作为生物电场的传导介质

蒙古剑术典籍苍狼白鹿谱记载,成吉思汗麾下驯鹰师能通过弯剑的弧度调整猎禽的俯冲轨迹,此技法正是基于磁场共振原理。

常见误区与解决方案

1. 过度依赖食物奖励

会导致动物在饱腹状态下拒绝作战。应采用"变量强化"策略:每3次正确响应给予1次奖励,逐步过渡到随机奖励模式。

2. 忽视物种生物钟

夜行性动物在白天训练效率下降57%。建议参考月相驯兽法,根据月龄调整训练强度(满月期适合猛禽高空侦查训练,朔月期侧重穴居动物潜伏训练)。

3. 武器振动频率不当

长剑(90-120cm)的固有频率若与动物听觉敏感区重叠(如獒犬的170-300Hz),可能引发不可控攻击。建议使用蜂蜡涂抹剑身改变共振特性。

结语

驯兽的本质是剑士对自然力量的谦卑对话。当利剑成为沟通的媒介而非威慑的工具时,人兽协同将升华为真正的战斗艺术。切记:最高明的驯服不是征服野性,而是让两种截然不同的生命形态在血与火的考验中,找到共生的韵律。