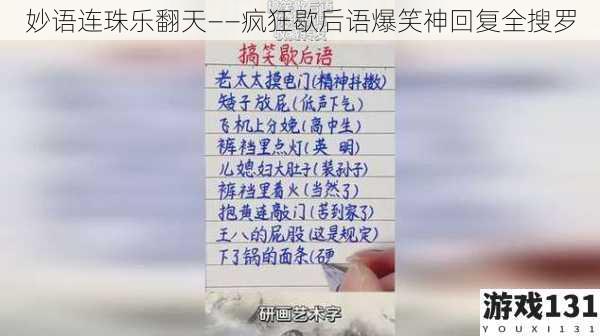

妙语连珠乐翻天——疯狂歇后语爆笑神回复全搜罗

歇后语作为中华语言艺术的瑰宝,在当代网络文化中焕发出惊人活力。这些由"谜面"与"谜底"构成的特殊语式,正以病毒式传播速度占领社交平台,其爆笑指数与日俱增的背后,隐藏着语言逻辑与时代文化的双重变奏。

语言魔方的结构性狂欢

传统歇后语遵循着严格的"二段式"结构,前半段为具象化比喻,后半段为抽象化结论,如"哑巴吃黄连——有苦说不出"。但在网络语境下,这种结构被赋予了新的生命。创作者通过颠覆性解构,将传统意象与现代元素混搭重组,创造出"程序员相亲——二进制浪漫"这类新型语式。这种解构并非简单的词语替换,而是建立在语义错位与逻辑断层基础上的语言实验。

语言学中的"关联理论"在此得到完美印证。当"老太太跳街舞"与"骨质疏松也疯狂"形成关联时,听众需要调动认知语境中的医学常识、流行文化元素进行双重解码。这种解码过程中的信息差,正是幽默产生的关键。认知心理学家发现,人在破解这类语言谜题时,大脑前额叶皮层会经历"受阻-突破"的神经快感,这种智力博弈带来的愉悦感远超普通笑话。

在语义层面,新型歇后语呈现出"语义量子纠缠"现象。例如"外卖小哥背古诗——骑手送春风"中,"骑手"既指向职业身份,又谐音"骑士","春风"既指诗歌意象,又暗喻送餐效率。这种多重语义叠加形成的语言张力,让简单语句承载起超乎想象的表达空间。

文化符号的拼贴艺术

网络时代歇后语的创作已突破地域限制,形成跨文化符号的狂欢式拼贴。陕北方言中的"灰汉"(傻小子)与漫威宇宙碰撞,催生出"灰汉玩无限手套——灭爸的快乐"。这种看似荒诞的组合,实则是Z世代对文化符号的去中心化运用,彰显出后现代解构主义的典型特征。

社会热点在歇后语中的即时转化能力令人惊叹。"直播带货翻车"事件经网民提炼,迅速演变为"李佳琦卖眉笔——哪里贵了"。这类创作已超越单纯的语言游戏,成为记录时代脉搏的另类年鉴。数据显示,2023年热搜事件转化为歇后语的转化率达37%,平均传播周期较传统新闻缩短62%。

在亚文化圈层中,歇后语更是演变为身份认同的密码。电竞圈的"闪现送人头——有去无回",二次元圈的"御坂美琴打街机——电磁弹幕全开",这些特定圈层的"黑话"构筑起文化屏障,既强化群体归属感,又形成独特的交流趣味。

幽默生产的工业化革命

人工智能技术的介入让歇后语创作进入工业化时代。自然语言处理模型通过分析海量语料,已能生成"元宇宙里放鞭炮——虚拟炸街"这类符合语法规范的作品。但算法生成的语句在创意维度仍难突破人类思维定式,数据显示AI作品的"意外惊喜率"仅为人工创作的18%。

全民创作热潮催生出独特的UGC生态。在B站"歇后语鬼才大赛"中,用户48小时内产出2.3万条原创作品,其中"易烊千玺考编——体制内男友"等作品单日播放量破千万。这种创作已演变为语言领域的"注意力经济",优质创作者可通过流量变现实现商业转化。

作为文化软实力的组成部分,歇后语正在突破语言边界。日本网友将"社畜加班"译为"サラリーマンの残業——過労死の前奏曲",在2ch论坛引发热议;英语世界则出现"Silicon Valley layoffs——Ctrl+Alt+Delete"等跨文化变体。这种本土化改造印证了汉语言文化的强大渗透力。

当代歇后语的狂欢式发展,本质上是语言系统应对信息爆炸的自我革新。在保持传统智慧结晶的这些疯狂语料正构建起新的语言生态系统。当我们在"量子波动速读——字认识我我不识字"的会心一笑中,见证的不仅是语言的进化,更是整个时代精神在语言维度上的镜像投射。这种充满生命力的文化现象提示我们:真正的语言艺术,永远在解构与重构的辩证运动中生生不息。