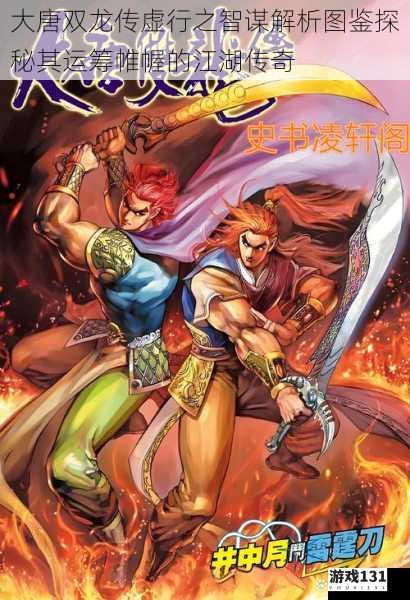

大唐双龙传虚行之智谋解析图鉴探秘其运筹帷幄的江湖传奇

在黄易笔下的隋唐江湖中,虚行之以其"算无遗策"的智者形象,成为大唐双龙传中极具研究价值的谋略型人物。这位出身寒门的谋士,在群雄割据的乱世中,凭借其独特的战略思维与权谋智慧,为寇仲、徐子陵的争霸之路奠定重要基础。其智谋体系既蕴含中国古典兵法的精髓,又展现出江湖草莽特有的生存智慧,形成别具一格的谋略哲学。

战略布局的"棋眼思维"

虚行之的谋略核心在于对时势的精准把控。在辅公祏之乱中,他敏锐捕捉到江淮军内部权力结构的脆弱性,提出"借势破局"的战略构想。不同于传统谋士的线性思维,虚行之善于在混乱局势中寻找关键节点,将看似无关的要素串联成战略网络。当寇仲欲取竟陵时,他建议"明攻襄阳,暗取竟陵",通过虚实结合的战术调动敌军,展现出对孙子兵法"兵者诡道"思想的深刻理解。

其战略思维最显著的特点是"棋眼意识"。在洛阳争夺战中,虚行之力主放弃表面繁华的洛阳城,转而控制虎牢关这一战略要冲。这种选择不仅体现其超越常规的军事眼光,更暗合鬼谷子"守司其门户"的权谋思想。通过控制关键枢纽,他成功将地理优势转化为战略主动权,为少帅军赢得宝贵的战略纵深。

心理博弈的"人性算法"

虚行之的智谋体系中,对人性的精准计算构成重要维度。在对抗李密时,他利用瓦岗军内部的权力矛盾,设下"反间连环计"。通过散布翟让旧部复起的谣言,成功诱发瓦岗军内部分裂。这种计策的巧妙之处在于:并非直接制造矛盾,而是利用既有的利益冲突进行催化,完美诠释了战国策"因其势而利导之"的谋略精髓。

在处理江湖势力关系时,虚行之展现出独特的"弹性权谋"。面对慈航静斋的宗教影响力,他既不正面抗衡,也不完全妥协,而是提出"借佛抑道"的策略。通过支持佛教势力牵制道门力量,既维护了少帅军的独立性,又避免与宗教势力直接对抗。这种策略选择体现了其"以柔克刚"的东方智慧,与道德经"柔弱胜刚强"的思想形成微妙呼应。

江湖生存的"灰度智慧"

在权力与道义的平衡木上,虚行之展现出谋士阶层特有的生存智慧。当寇仲欲杀李靖以绝后患时,虚行之提出"留隙制衡"的解决方案:既保留李靖性命以彰显仁义,又通过控制其家眷形成隐性制约。这种"刚柔并济"的处理方式,完美兼顾了政治现实与道德诉求,展现出中国传统文化中"外儒内法"的治理智慧。

面对魔门势力的渗透,虚行之设计出独特的"有限合作"策略。他主张与安隆等魔门中人保持商业往来,却严格限制其参与军政事务。这种策略既利用了魔门的江湖资源,又避免了价值观的彻底沦陷,体现出乱世中保持政治底线的清醒认知。这种"和而不同"的处世哲学,与周易"同人卦"中"求同存异"的智慧形成跨越时空的对话。

历史进程的"蝴蝶效应"

虚行之的智谋最值得称道之处,在于其改变历史走向的蝴蝶效应。在李世民玄武门之变前夕,他精准预判到关中军力的调动规律,提出"三路佯攻"的牵制方案。这个看似常规的战术,实则通过精确的时间差计算,成功延缓了李唐的军事部署,为寇仲争取到关键的喘息时机。这种微观操作引发宏观局势改变的案例,印证了淮南子"见微知著"的哲学思想。

在天下归唐的历史大势中,虚行之的"退场策略"更显智慧光芒。他力劝寇仲放弃帝位争夺,转而经营岭南作为退路。这个决策既避免与历史潮流正面冲撞,又为江湖势力保留火种,展现出超越时代的战略眼光。这种"知进退存亡而不失其正"的智慧,与易经"亢龙有悔"的警示形成深刻共鸣。

结语:乱世智者的精神遗产

虚行之的谋略体系,本质上是对中国古典智慧的创造性转化。他将庙堂权谋与江湖智慧熔铸为独特的生存哲学,在刀光剑影的乱世中开辟出理性生存的空间。其智谋不仅体现在具体战术层面,更在于对历史规律的深刻把握与对人性的透彻理解。这种超越具体时代的谋略智慧,至今仍为现代组织管理与战略决策提供着宝贵启示。在虚实交织的权力场中,虚行之用智慧证明:真正的权谋高手,永远在规则与变通之间寻找着精妙的平衡点。