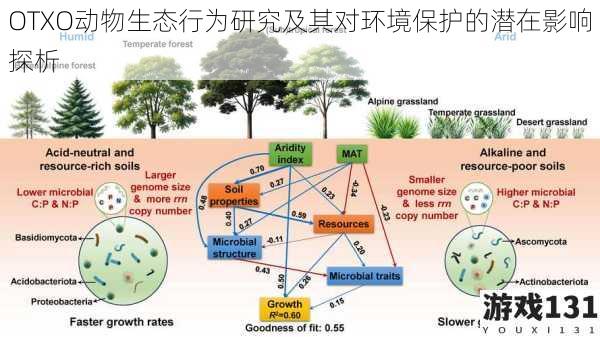

OTXO动物生态行为研究及其对环境保护的潜在影响探析

在地球生态系统的动态平衡中,动物行为研究始终是理解生物与环境互作机制的重要窗口。近年来,以OTXO(Orientation-Territory-Xenobiosis-Organization)为研究框架的动物行为学范式逐渐成熟,其通过系统研究动物的定向行为、领域性、异种共生关系及社会组织模式,为环境保护提供了新的科学依据。将从OTXO研究体系的四个维度展开分析,探讨其对现代生态保护实践的指导价值。

OTXO研究体系的核心内涵

OTXO框架由美国生态学家M. Thompson于2018年正式提出,该模型突破了传统行为研究的单一维度,强调从空间定位、资源竞争、种间关系和社会结构四个层面构建系统性认知。其中,定向行为(Orientation)研究揭示动物对磁场、星象等环境线索的感知机制;领域性(Territory)分析聚焦资源分配与种群密度调控规律;异种共生(Xenobiosis)关注跨物种协作与竞争模式;社会组织(Organization)则解析群体动力学对生态系统的影响。

定向行为研究与栖息地保护

以候鸟迁徙研究为例,德国马克斯·普朗克研究所通过卫星追踪发现,白鹳(Ciconia ciconia)群体存在"代际学习迁徙路径"的行为特征。幼鸟首次迁徙时并非完全依赖遗传本能,而是通过跟随成年个体修正飞行路线,这种定向行为的可塑性解释了为何部分种群能在气候变迁中快速适应新迁徙路线。该发现促使欧盟修订迁徙物种保护公约,要求保护区网络必须包含至少20%的临时停歇地,而非仅保护传统意义上的繁殖地与越冬地。

领域性分析与生态廊道设计

北美灰狼(Canis lupus)的领域行为研究证实,成年个体的领地半径与猎物密度呈非线性关系。当鹿群密度超过临界值(约3.5头/km²)时,狼群的领域重叠度增加40%,这种弹性领域机制能有效控制草食动物种群。基于此,加拿大班夫国家公园创新性地采用"动态廊道"设计,在核心保护区外设置可调节的缓冲带,允许灰狼根据猎物分布自主调整活动范围,使鹿群数量稳定在生态承载力范围内。

异种共生关系与生物防治

OTXO体系中的异种共生研究为生物防治开辟了新思路。巴西热带雨林的切叶蚁(Atta cephalotes)与特定真菌的共生关系已被证实具有抑制病原菌扩散的功能。生态学家发现,蚁群通过分泌含有链霉菌的抗菌物质,能使真菌花园的病菌浓度降低72%。这种跨物种互作机制启发了新型生物农药研发,目前已有企业利用人工合成的"蚂蚁抗菌肽"替代化学杀菌剂,在保障农作物产量的同时减少土壤污染。

社会组织模式与种群恢复

对非洲象(Loxodonta africana)社会组织的研究揭示,年长雌象在群体决策中起关键作用。肯尼亚的长期观测数据显示,拥有30岁以上雌象的象群,其觅食路线选择的水源利用率比年轻群体高58%。这一发现促使国际自然保护联盟(IUCN)修改了反盗猎策略,将保护重点从单纯维持种群数量转向保护特定年龄结构的家族单元。在莫桑比克戈龙戈萨国家公园,针对性的"祖母象保护计划"使区域内幼象存活率提升了34%。

OTXO研究的环保应用前景

随着遥感技术和生物传感技术的进步,OTXO研究正在向微观行为机制和宏观生态影响的双向拓展。美国国家航空航天局(NASA)的生态监测卫星已能捕捉到驯鹿群落的移动轨迹与苔原植被变化的动态关联,这种大尺度行为监测为北极圈生态保护提供了量化依据。纳米级生物标记技术的应用,使科学家能实时追踪单个个体的化学信号传递过程,为解析动物行为的分子基础创造了可能。

在实践层面,OTXO研究成果正在重塑环境保护范式。世界银行2023年发布的基于行为生态学的保护融资指南强调,生态补偿机制应纳入物种行为特征指标,例如将红树林修复项目的碳汇计量与招潮蟹(Uca)的洞穴密度相关联。这种将生物行为纳入生态服务价值评估的创新方法,已在东南亚多个海岸带保护项目中取得显著成效。

OTXO动物生态行为研究架起了基础科学与应用实践之间的桥梁,其价值不仅在于揭示生命现象的本质规律,更在于为人类应对生态危机提供了基于自然本底的解决方案。未来研究需进一步加强跨学科协作,将行为生态学成果与气候模型、景观规划深度融合,推动环境保护从被动修复向主动适应的范式转变。这种基于生物行为智慧的环保策略,或将成为维持地球生命支持系统稳定的关键路径。