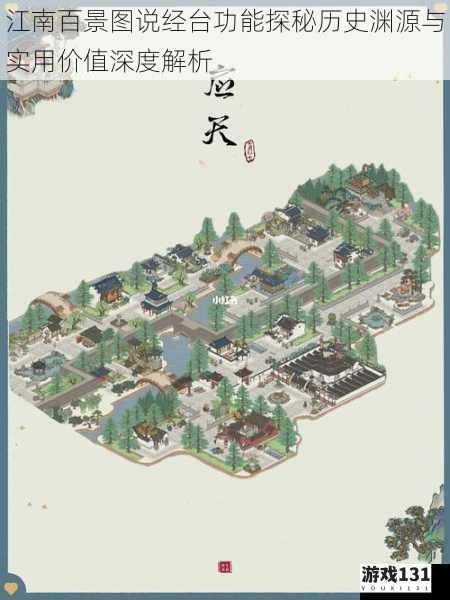

江南百景图说经台功能探秘历史渊源与实用价值深度解析

在现象级模拟经营游戏江南百景图中,"说经台"作为核心文化建筑之一,其设计蕴含着明代江南地区儒释道文化融合的深刻历史印记。这座以八角重檐为特征的建筑,不仅承担着游戏内的文化传播功能,更成为连接数字娱乐与传统文化的特殊媒介。通过对其形制源流、功能演化及游戏化呈现的考察,可以窥见明代市民文化传播机制的数字化转译路径。

历史语境中的说经台原型

江南地区的说经台最早可追溯至南宋临安瓦舍中的"说经"技艺。周密武林旧事记载的"说经"艺人群体,将佛经故事世俗化演绎,形成早期市民文化传播的典型范式。至明代中期,苏州玄妙观、杭州通玄观等道教场所均设有固定说经台,其功能已超越宗教布道,发展为兼具娱乐与教化的公共空间。

建筑形制方面,现存苏州玄妙观弥罗宝阁前的明代说经台遗址显示,这类建筑多采用八角形基座与重檐结构,暗合周易"观乎天文以察时变"的宇宙观。杭州通玄观遗址出土的嘉靖年间石质说经台,其台基浮雕的八仙过海图案,印证了当时三教合流的文化特征。这种建筑形制在江南百景图中得以精准还原,八角台基对应八卦方位,重檐设计象征天地人三才,体现出开发者对传统建筑符号的深刻理解。

文化传播机制的符号转译

游戏中的说经台实现了三重文化功能的数字化转译:首先是将宗教场所转化为文化传播枢纽,玩家通过"派遣居民听经"操作,使建筑持续产出"文化值",这种设计暗合明代"讲乡约"制度的游戏化表达。嘉靖年间推行的南赣乡约,正是通过固定场所的定期宣讲实现基层教化。

说经台的"随机事件触发"机制,复现了明代江南的说书艺术生态。当特殊居民如"徐渭""唐伯虎"进驻时,可能触发牡丹亭选段讲唱或西游记故事演绎,这种设计灵感源自冯梦龙古今谭概中"姑苏说书人日聚玄妙观"的记载。游戏通过概率算法模拟历史上说经内容的随机性与多样性,使传统文化传播呈现出动态特征。

最值得关注的是说经台的"文化融合"属性。当佛教建筑"禅意荷塘"、儒家建筑"状元书斋"与说经台形成建筑组合时,可激活特殊加成效果。这种设计恰如其分地反映了王阳明心学影响下,明代江南士大夫"三教合一"的思想倾向。李贽在焚书中提出的"道无二统,教有三家"观点,通过游戏机制获得了直观呈现。

数字化重构的现代价值

说经台的游戏化呈现,为传统文化创新传承提供了可资借鉴的范式。其建筑升级系统对应着文化传播的累积效应——从最初级的"诵经台"到最高级的"玄音阁",所需资源从木材、菜肴渐次升级为丝绸、瓷器,这恰是江南文化从基础生存需求向精神消费演进的历史轨迹。玩家在升级过程中,无形中完成对明代物质文明与精神文明关系的认知建构。

在交互设计层面,说经台的"香火值"收集机制颇具深意。玩家通过完成"修复古籍""收集民间故事"等支线任务积累特殊资源,这种设计原型可追溯至明代永乐大典的编撰过程。游戏将文化传承具象化为可操作的任务系统,使传统文化保护从抽象概念转化为具象行为。

从传播效果看,说经台成功实现了"文化记忆"的激活。当现代玩家点击建筑查看"严嵩说经""文徵明题匾"等彩蛋时,实际在参与重构集体文化记忆。这种设计暗合皮埃尔·诺拉"记忆之场"理论,将历史元素转化为可交互的数字符号,在娱乐体验中完成文化认同的塑造。

江南百景图中的说经台,本质上是传统文化场域的数字化孪生体。开发者通过考据与创新相结合的方式,将明代江南的文化传播机制转译为游戏语言,既保持了历史原真性,又创造了符合现代审美的交互体验。这种文化要素的创造性转化,不仅为游戏注入了深层文化内涵,更重要的是搭建起古今对话的桥梁,使数字原住民得以在娱乐中感知传统文化的生命力。当虚拟居民在说经台前驻足听讲时,屏幕外的新世代玩家也在完成一次跨越六百年的文化巡礼。