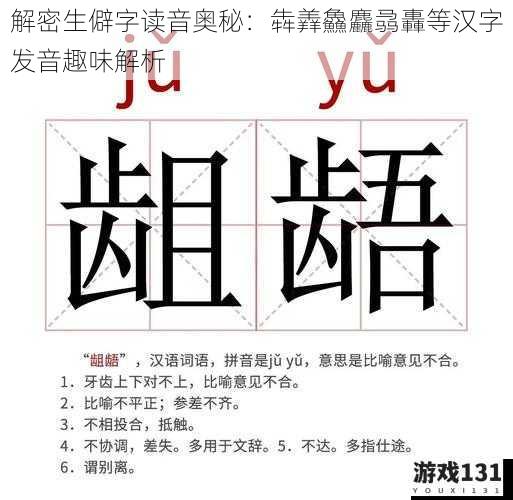

解密生僻字读音奥秘:犇羴鱻麤骉轟等汉字发音趣味解析

汉字作为世界上唯一沿用至今的象形文字体系,其形声会意的造字智慧在叠构型生僻字中展现得尤为精妙。将以"犇、羴、鱻、麤、骉、轟"等典型叠构字为研究对象,通过音形义三位一体的分析,揭示这些"文字积木"背后隐藏的构形规律与读音奥秘。

会意叠字的音形对应规律

犇"(bēn)作为三"牛"叠加的会意字,其造字逻辑生动呈现了群牛奔腾的意象。该字在甲骨文中已有雏形,初义特指牛群奔突的场景,后引申为形容声势浩大的动态。其读音承袭"奔"的声旁系统,印证了汉字"形声相益"的造字原则。类似结构的"骉"(biāo)以三"马"示众马疾驰之态,其声旁系统则关联"彪"字,体现出会意与形声的复合造字特征。

形声叠字的音义关联特征

轟"(hōng)的简化字"轰"保留了原字的核心部件。三"車"构成的会意象形,配合"厷"的声旁系统,完整传递出古代战车列阵行进时的轰鸣声。这种形声组合在演变过程中逐渐抽象化,现代汉语中已泛化为形容各类巨大声响。值得注意的是,部分叠构字存在声旁异化现象,如"羴"(shān)虽以三"羊"会意,其读音却关联"膻"字,揭示了同源词族在语音演变中的分化规律。

特殊叠构字的演化轨迹

鱻"(xiān)作为"鲜"的异体字,三"魚"的构形直观表达了鱼获新鲜的本义。该字在说文解字中被归入"鱼部",其声韵系统与"鲜"完全对应,印证了异体字分化过程中的音义继承关系。"麤"(cū)的构形演变颇具代表性,三"鹿"的原始构形在篆书阶段已简化为现形,其本义指群鹿奔踏扬尘的粗粝场景,后抽象为"粗糙"概念,语音系统则完全继承"粗"的发音。

生僻字的文化记忆功能

这些叠构型生僻字承载着独特的文化基因。"犇"在民间春联中常用于祈愿事业腾达,"骉"则被武术界借用形容招式迅捷。现代商标设计中,"鱻"字常被海鲜餐饮业采用,既突显行业特色,又彰显文化底蕴。网络语境下,年轻群体创造性地将"羴"与火锅文化结合,衍生出"三羊开泰"的美食新解,展现了传统文字在现代社会的活化应用。

叠构字研究的现代启示

从文字学视角观察,这些叠构字印证了汉字系统的自组织规律:通过基础部件的规律性重复,既强化表意功能,又维持语音关联。认知语言学研究表明,三叠构形最符合人类对"多数"概念的视觉认知,这解释了为何此类字多取三叠结构。在计算机字库建设中,此类字的编码规则和输入法适配,正成为数字化时代汉字传承的新课题。

生僻叠构字犹如打开汉字宝库的密钥,其精妙的造字逻辑既体现先民的观察智慧,又蕴含系统的语言学规律。在当代语境下,这些"文字化石"的活化应用,不仅为文化创意提供素材,更为汉字演变研究提供活体样本。保护这些独特的文字基因,正是维护中华文化多样性的重要实践。