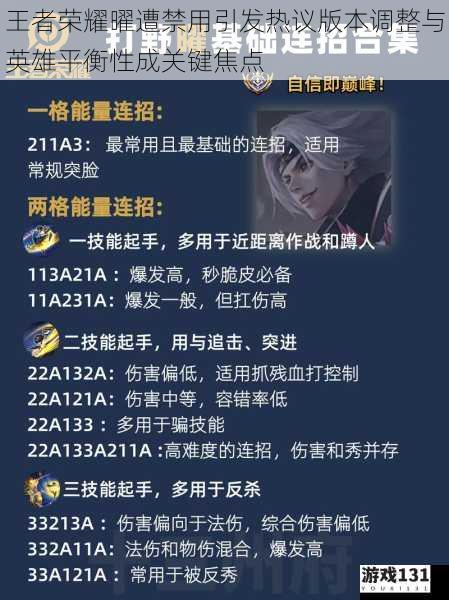

王者荣耀曜遭禁用引发热议版本调整与英雄平衡性成关键焦点

在2023年8月的王者荣耀职业联赛(KPL)夏季赛中,东方曜因机制失衡被临时移出比赛可用名单,这一决策在玩家群体中引发剧烈震荡。社交媒体上#曜被削废#、#策划还我星辰之力#等话题持续霸榜,职业选手与普通玩家围绕英雄平衡性展开激烈辩论。作为近年来MOBA游戏领域最具代表性的平衡性争议案例,曜事件折射出移动电竞时代英雄设计的复杂性,更揭示了版本调整背后多方利益博弈的深层逻辑。

机制型英雄的平衡困境

曜自2019年上线以来,凭借"星辰之力"为核心的三段式技能机制,成为峡谷中最具操作上限的战士英雄。其技能组融合位移、霸体、减伤、回复等多重特性,在高手手中可实现"221A33"的无伤消耗连招,这种机制优势在职业赛场被无限放大。数据显示,2023年KPL春季赛曜的BP率(登场率+禁用率)达到惊人的87.6%,远超同位置其他英雄。

这种强度失衡源于机制设计中的"乘数效应"。当减伤比例(二技能50%)、冷却缩减(三技能返还40%CD)与位移距离(三段位移超2000码)三个维度形成机制联动,英雄强度呈现几何级数增长。职业选手的极限操作将这种机制红利发挥到极致,导致对抗方需要投入2-3个英雄资源才能有效克制,严重破坏战术博弈的公平性。

数值调整的边际效应递减

天美工作室在近两年对曜进行过11次平衡性调整,主要集中在基础数值层面:降低二技能减伤比例(50%→40%)、增加大招冷却时间(12→15秒)、削弱星削伤害(150+50/Lv→120+40/Lv)。但职业赛场数据显示,这些调整仅使曜的胜率从62.3%微降至58.9%,BP率依然维持在80%以上。

这种现象暴露出纯数值调整的局限性。当英雄机制存在结构性优势时,单纯削弱基础数值反而加剧了"高手更强,新手更弱"的割裂局面。顶尖选手通过更精准的CD计算和位移节奏,仍能维持高强度压制,而普通玩家却因数值削弱难以掌握英雄下限。这种两极分化导致平衡调整陷入"削机制则毁特色,调数值则失精准"的困局。

生态系统的动态平衡挑战

英雄平衡从来不是孤立的技术问题,而是涉及整个游戏生态的体系工程。当前版本中,装备系统(如纯净苍穹的主动减伤)、召唤师技能(弱化)、阵容搭配(孙膑提速体系)等外部因素,与曜的机制产生化学反应,形成难以预测的强度膨胀。2023年夏季赛,AG超玩会战队开发的"曜+孙膑+蒙犽"三核体系,通过极限减伤和机动性叠加,创造出83%的恐怖胜率。

这种生态耦合效应迫使策划团队必须在更大维度重构平衡。8月15日的版本更新中,官方同步调整了10件防御装备的数值曲线,将物理防御属性的成长系数从1.2降至1.15,这种系统性削弱虽有效遏制了曜的强度溢出,却导致程咬金、白起等传统坦克胜率暴跌4.3个百分点,引发新的连锁反应。

玩家认知的群体性割裂

平衡性争议的本质是不同玩家群体的认知冲突。大数据显示,全分段曜的胜率仅为48.7%,但顶端局(巅峰赛2100分以上)却达到53.9%。这种差异催生出两极分化的舆论场:普通玩家抱怨"曜已弱势不应再削",职业教练则坚持"不Ban必输的强度必须调整"。

社交媒体情绪分析表明,关于曜的讨论存在明显的圈层区隔。抖音、贴吧等大众平台以表情包、短视频形式宣泄不满,强调"本命英雄被废"的情感共鸣;而NGA、虎扑等硬核社区则聚焦机制分析,讨论"多段位移与战场节奏的关联性"。这种认知分裂迫使策划团队必须在数据理性与情感诉求间寻找平衡点。

移动电竞的平衡哲学转向

曜事件推动着王者荣耀平衡理念的范式革新。传统PC端MOBA的平衡周期通常以季度为单位,而移动电竞的高速迭代特性,要求更敏捷的响应机制。天美工作室近期试点的"动态平衡系统",通过AI模拟百万场对局数据,预判调整方案的影响系数,将平衡周期从28天压缩至14天。

这种技术赋能带来新的可能:9月测试服中,曜新增"连续释放技能降低减伤收益"的机制,当10秒内第三次使用二技能时,减伤比例衰减至30%。这种动态平衡设计既保留了英雄特色,又为对手创造反制窗口,代表着从"数值平衡"到"机制平衡"的思维跃迁。

曜的平衡争议犹如一面多棱镜,折射出移动电竞时代英雄设计的深层矛盾:在追求操作上限与维持竞技公平之间,在保留英雄特色与确保生态健康之间,在满足大众娱乐与服务职业竞技之间,每个决策都牵动着千万玩家的神经。或许正如游戏设计艺术作者Jesse Schell所言:"完美的平衡是海市蜃楼,真正的艺术在于让玩家相信下一个版本会更好。"当王者荣耀步入第八个年头,如何构建更具弹性的平衡框架,将成为决定这个国民游戏生命力的关键战役。