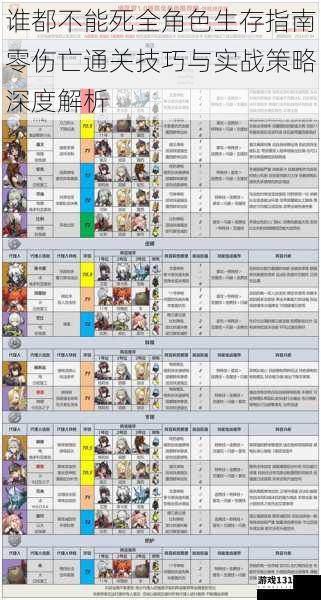

谁都不能死全角色生存指南零伤亡通关技巧与实战策略深度解析

谁都不能死作为一款强调团队协作与策略规划的硬核生存游戏,其核心挑战在于如何在动态变化的战场环境中实现全员存活。将从游戏机制底层逻辑出发,深度剖析角色状态管理、战场动态预判、资源分配最优解等关键技术维度,为追求完美通关的玩家构建系统化的生存方法论。

基础生存机制认知

游戏内置的生存判定系统基于三组关键参数:角色血量的显性数值、隐蔽部位的损伤累计值、以及环境交互的连锁反应机制。玩家需掌握每个角色独有的基础属性差异,例如医疗兵具有15%的损伤衰减被动,突击兵则拥有30%的位移速度加成。场景中的可破坏物件遵循"触发-传递-爆发"的连锁规律,通过预判爆炸物的冲击波范围(通常为半径4.2米的扇形区域)可实现战场环境改造。

时间轴管理是存活的关键要素,BOSS战的阶段转换存在固定节奏窗口。例如第三关的机械暴君在血量降至65%时会触发全屏震荡波,此时必须保证所有角色处于场景边缘的绿色安全区域(约0.8秒反应时间)。通过暂停功能(默认T键)进行战术推演,可有效降低实时决策压力。

核心生存技术体系

仇恨动态平衡技术是多人协作的基础。游戏采用动态权重算法计算仇恨值,其中治疗行为会产生1.3倍常规攻击的仇恨值,范围技能则按命中目标数量线性叠加。建议主坦在释放嘲讽技能(CD 12秒)后的第3秒接续护盾技,形成稳定的仇恨维持周期。副坦需关注治疗者的仇恨波动,当治疗者仇恨值超过主坦的82%时立即使用群体嘲讽进行干预。

技能循环的相位同步要求精确到帧的操作协同。以经典四人小队为例,医疗兵的群体治疗(CD 18秒)应与火力手的爆发窗口(持续6秒)错开3秒相位差,确保输出期间全员血量安全。当遭遇连续AOE攻击时,建议采用"3-2-1"技能释放策略:3个防御技能覆盖首轮伤害,2个位移技能规避次轮攻击,保留1个终极技能应对突发状况。

状态监控的量化管理需建立多维预警系统。角色濒死阈值并非固定数值,当受到持续伤害时,实际危险线会随DOT效果动态变化。建议设置双重预警线:黄色警戒(血量45%+异常状态)启动预防措施,红色警报(血量28%+两重DEBUFF)触发紧急预案。通过自定义HUD界面将关键状态图标放大150%,可提升监控效率。

进阶实战策略

动态地形利用法则包含三个层级:基础层利用现成掩体减少35%流弹伤害,战术层通过定向爆破创造临时安全区,战略层则需预判场景破坏引发的路径变化。例如在熔岩要塞关卡中,击毁特定位置的承重柱(需累计造成800点伤害)可提前10秒改变岩浆流向,为后续阶段创造有利地形。

资源分配的边际效应计算至关重要。每关的医疗包补给量与角色数量呈负相关,四人小队时单个医疗包恢复效果衰减至72%。建议优先满足主坦的治疗需求,当其承受伤害达到团队总值的60%时,医疗资源倾斜度应提升至75%。弹药箱的拾取遵循"时间价值"原则,在战斗开始90秒后,每保留1个未使用弹药箱将获得8%的伤害加成。

AI行为模式的破解之道建立在数据采集基础上。普通敌人的索敌逻辑包含120度扇形视野(半径10米)和声音感知范围(半径15米),精英单位额外具备热量感知能力。通过制作特定频率的音爆弹(需组合3个电子元件),可诱使70%的机械系敌人进入10秒的故障状态。BOSS战的破解关键在于识别其技能前摇的特征帧,例如毁灭者MK-II的充能炮击会在第14帧出现独特的能量环闪烁。

极限操作与容错管理

帧级操作的精算控制需要开发肌肉记忆。角色受击硬直存在0.3秒的无敌帧,通过精准的受身操作(方向键+跳跃键)可实现15%的位移规避。当遭遇不可回避的全屏攻击时,采用"伤害均摊"策略:由护甲值最高的角色承受首段伤害,其他成员通过连锁减伤技能(如工程师的力场共享)将后续伤害降低至临界值以下。

应急预案的模块化设计应包含三级响应机制:初级预案处理单角色危机,中级预案应对区域失控,终极预案则是全队复活币的统筹使用。建议在每关开始前预设三个存档时点:BOSS战前30秒、场景转换节点、以及资源补给后的关键窗口。当出现两个角色同时濒死时,优先救援带有团队增益BUFF的角色,其存活价值往往高于个体治疗成本。

追求零伤亡通关不仅是技术挑战,更是对玩家全局思维和应变能力的终极考验。建议在常规训练中实施"双重限制"模式:禁用治疗道具同时将敌人强度提升至120%,这种压力测试能显著提升危机处理能力。记住,真正的完美通关不在于复刻固定套路,而是培养出应对任何突发状况的战术智慧。