系统架构与部署逻辑

星际反叛军作战系统采用分布式网络架构,由指挥中枢(CCU)、作战单元(BSU)、后勤支持模块(LSM)三大核心组件构成。部署前需完成以下基础检测:

1. 环境适配性验证:通过量子扫描仪检测星域重力场强度(标准范围:0.8-1.2G)、宇宙射线辐射值(临界阈值≤3.5×10^3μSv/h)、电磁干扰等级(需低于V级标准)。

2. 节点拓扑规划:建立三级通信链路,主节点间距不超过0.3光秒,次级节点采用蜂窝状分布模式,确保信号衰减率控制在12dB/km以内。

3. 能源网络预加载:部署反物质反应堆时需保持功率梯度稳定,建议初始输出功率设定为85%额定值,同步启动超导电容组的预充电程序。

核心参数配置规范

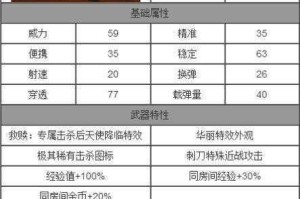

1. 作战单元基础参数

机动性能:矢量推进器推力系数建议设定为ξ=1.25-1.45,超出此范围可能引发惯性补偿失效。曲率引擎冷却周期必须与跃迁距离严格匹配,每光年跃迁需预留至少18秒散热窗口。

武器系统:相位炮能量聚焦率(EFR)应遵循非线性调节原则,基础档位保持68%-72%区间,遭遇护盾类目标时需瞬时提升至89%并激活频率扰动功能。

护盾生成器:多层护盾的相位差必须控制在π/6弧度以内,能量再分配周期建议设为250ms,护盾重构算法需加载自适应拓扑协议。

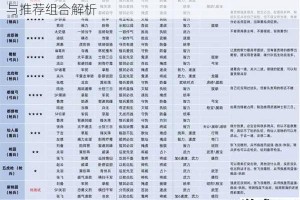

2. 指挥中枢决策参数

AI决策树:战术评估模块的威胁权重系数应动态调整,常规状态下舰船类目标权重设为0.7,空间站类目标0.3,遭遇未知信号源时自动触发贝叶斯推理模式。

资源分配算法:采用改进型匈牙利算法进行任务分配,设置任务优先级衰减函数λ=0.85/min,紧急作战指令需启动量子并行计算加速。

通信加密协议:量子密钥分发周期不得超过120秒,信道跳频模式建议选择Type-IV混沌序列,认证握手协议需兼容RSA-4096与ECC双体系。

系统启动与运行流程

1. 冷启动阶段(耗时45-60秒)

执行硬件自检时重点监测能源核心的等离子体稳定度,误差允许范围±0.05%

加载核心操作系统时需验证数字签名哈希值(SHA-3-512标准)

2. 战术网络构建(耗时20-30秒)

通过定向中微子脉冲建立初始通信链路

采用改进型Paxos算法完成分布式共识验证

动态调整拓扑结构直至网络延迟≤8ms

3. 作战模式切换

常规巡逻模式:能源分配比例维持攻击系统:防御系统:机动系统=3:4:3

突击作战模式:瞬时提升能源核心输出至115%额定功率,同步激活过载保护机制

隐蔽模式:启动全频段电磁静默,切换至被动感知阵列

关键注意事项

1. 能源管理禁忌

禁止同时激活两个及以上高能耗子系统超过180秒

反物质燃料罐压力值超过2.5×10^5kPa时必须启动紧急排放程序

能量中继器的相位同步误差超过0.3弧度时立即停止跨节点传输

2. 安全防护要点

每周执行量子防火墙规则库更新,重点关注新型电子渗透攻击特征码

生物识别系统的误识率必须低于0.0001%,建议采用虹膜+脑波双因子认证

遭遇未知通信协议时强制启用沙箱隔离机制

3. 系统维护规范

每48标准时必须执行纳米级自修复程序,重点检测舰体外壳的微裂缝

曲率引擎累计运行72小时后需进行引力场校准

作战数据库的时空坐标验证周期不得超过24小时

异常情况处置原则

1. 通信中断应急方案

主信道失效后30秒内自动切换至预设的γ波段备用网络

全频段阻塞状态下启动引力波应急通信装置(最大传输速率2.4kbps)

2. 能源系统故障

核心反应堆停摆时,优先启用同位素电池组维持生命支持系统

多节点供电异常时启动能源路由重构协议(ER-RP v2.3)

3. AI逻辑冲突

检测到决策树矛盾时立即冻结战术指令输出

启动三方冗余校验机制,采用多数表决制解决逻辑分歧

星际反叛军系统的有效运作依赖精准的参数协同与动态优化。建议每季度执行全系统熵值检测(标准值≤2.8bit/cycle),定期更新威胁特征数据库(建议更新周期≤15标准日)。操作人员需通过Lv.4以上战术系统认证,并在模拟环境中完成至少200小时的情景训练。系统的终极效能取决于技术规范执行力度与临场应变能力的有机结合。