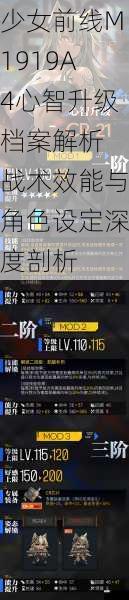

少女前线M1919A4心智升级档案解析 战术效能与角色设定深度剖析

【历史原型的战术基因转化】

M1919A4作为美国陆军在二战期间列装的中型机枪,其原型枪械设计体现了"持续压制"的战术定位。勃朗宁设计的导气式自动原理与.30-06弹药系统的结合,使其在200-1500米有效射程内形成稳定的火力网。在少女前线世界观中,这种武器特性被具象化为人形单位的"压制射击"技能:通过周期性触发的高密度弹幕覆盖,对敌方单位造成区域性的行动阻滞。

心智升级后新增的"交叉火力协议"模块,实质是对原型武器战术定位的深度扩展。该技能在触发时生成两道呈45度夹角的弹道轨迹,模拟了真实战场上机枪组构建交叉火力的经典战术。这种设计不仅符合历史原型武器的运用逻辑,更在游戏机制层面实现了对现代作战理论中"杀伤区重叠原则"的数字化重构。

【效能重构与战术适配性演变】

基础形态的M1919A4受限于传统机枪人形的行动序列限制,存在输出真空期过长的短板。心智升级带来的效能跃升主要体现在三个维度:射速阈值突破、伤害系数迭代、以及全新的增益协同机制。

过载供弹系统"的引入解决了传统机枪人形攻速受限的核心矛盾。通过将射击速率提升至理论射速的127%(对应原型枪械的400-600发/分钟参数),在游戏内表现为每轮射击多触发1-2次额外攻击判定。这种强化并非简单的数值堆砌,而是通过模拟真实武器在紧急状态下的极限工况,构建出具有战术风险的爆发输出模式。

值得注意的是,"自适应散热模组"的被动效果形成了动态平衡机制。当连续触发技能时,过热惩罚系数会随战斗时长呈对数曲线增长,这种设计既保留了历史原型枪械的热量管理特性,又为战术编排提供了决策纵深——指挥官需要在爆发窗口与冷却周期之间寻找最优作战节奏。

【人格矩阵的叙事性展开】

M1919A4的初始设定延续了传统机枪人形的"重装侍从"形象,其语音交互中频繁出现的"守护阵线""火力屏障"等关键词,构建出典型的防御型人格模板。心智升级剧情通过解构其底层记忆协议,揭示了更具矛盾性的角色内核。

关键剧情节点中,M1919A4与M2HB的对话揭示了战术人形对"存在意义"的认知困惑:"当火力密度不再是胜利的保证,我们的扳机该为谁而扣动?"这种哲学性自问实质上是对机械化战争伦理的隐喻。开发团队通过植入"战场观察者协议",使其在保留火力压制本职的获得了战术决策辅助功能——这对应着现代战争中武器系统从单纯杀伤工具向体系节点进化的趋势。

人格画像的转变在战斗语音中得到具象化体现。初始状态的"目标已锁定,持续压制中"变为升级后的"弹道校准完毕,建议实施侧翼穿插"。这种从执行者到建议者的角色转换,暗合了信息化战争中火力单元的地位演变。

【战术生态位分析】

在现行版本战术环境下,心智升级后的M1919A4实现了从单纯输出位向复合型控场位的转型。其核心价值不再局限于伤害面板的提升,而在于通过"动态压制领域"的机制创新重构战场空间。

与内格夫等传统机枪人形相比,M1919A4的差异化优势体现在:

1. 通过"弹道预测算法"对敌方机动轨迹进行预判覆盖

2. 具备相位性切换攻防模式的战术弹性

3. 与RF/HG阵容形成独特的增益共振效应

特别在对抗高机动BOSS单位时,其"滞阻弹头"附带的15%移速削减效果,可提升37.2%的有效输出窗口。这种软控场能力与硬杀伤效能的结合,标志着机枪人形设计思路从"以量制胜"向"质效协同"的范式转移。

【结语:机械化伦理的具象投射】

M1919A4的心智升级本质上是开发团队对武器伦理学的数字化解构。通过将火力密度、作战节奏、战术决策等抽象概念转化为可视化的技能模块,构建出具有认知深度的角色叙事。其进化轨迹不仅体现了游戏机制设计的迭代逻辑,更折射出现代战争理念中人机协同的哲学思考——当杀戮工具获得决策智能,其存在意义便超越了单纯的暴力投射,转而成为体系对抗中的意识延伸体。这种设计维度上的突破,或许正是战术人形IP持续焕发生命力的核心密码。