探秘长恨歌画境中的金步摇古典意蕴与佩戴技巧详解

(引言)

白居易长恨歌中"云鬓花颜金步摇"的惊鸿一瞥,将唐代宫廷女性的绝世风华定格在历史长卷中。作为全诗唯一具象化的首饰描写,金步摇不仅承载着杨贵妃"回眸一笑百媚生"的绝世风姿,更深层次地凝结着盛唐时期的工艺精髓与审美哲学。这件随步生辉的皇家首饰,既是物质文明的璀璨结晶,更是解读唐代礼制与美学的文化密码。

金步摇的时空溯源与形制演变

考古发现证实,步摇最早可追溯至战国时期的楚地,湖北江陵雨台山楚墓出土的步摇冠饰印证了"垂珠步摇"的早期形态。至汉代形成明确规制,后汉书·舆服志记载的"黄金为山题,贯白珠为桂枝相缪"已具备完整礼器属性。唐代工匠在继承传统的基础上,创新性地将金银掐丝、累丝工艺与宝石镶嵌结合,创造出步摇史上的工艺巅峰。

西安何家村窖藏出土的鎏金蔓草蝴蝶纹银步摇,通体采用透雕工艺,以0.2毫米金丝编织出立体花树造型,顶端缀有可活动的水晶坠饰,印证了新唐书中"步摇以黄金为山题,贯白珠为桂枝,金爵(雀)九华"的记载。这种将建筑感与灵动性完美统一的造物智慧,体现了唐人"致广大而尽精微"的审美追求。

流动的礼制:金步摇的符号学解析

在唐代舆服体系中,金步摇绝非单纯的装饰品。据唐六典规定,内外命妇需按品阶佩戴不同形制的步摇:一品九树,二品八树,依次递减。这种以花树数量象征身份等级的规制,源自上古"树德务滋"的政治隐喻。当步摇随着佩戴者的步伐摇曳生姿,实际上构成了权力可视化的动态展演。

杨贵妃所戴金步摇的特殊性在于其突破礼制的艺术创造。唐人段成式酉阳杂俎记载,玄宗特命尚方局打造"金粟装臂环",暗示贵妃首饰多有超越典章的特制款式。这种"摇而不坠"的佩戴效果,既需符合"行步则摇"的基本礼仪,又要达成"鬓垂钗股欲倾"的视觉美感,展现了宫廷匠人精确的力学计算能力。

动态美学的技术实现

唐代步摇制作包含三大核心技术:弹性支撑系统、动态平衡装置与声光效应设计。法门寺地宫出土的鎏金银步摇残件显示,其基座采用青铜片簧结构,这种类似现代发卡的弹性装置,既能牢固固定于高髻,又能保证簪体受外力后自动复位。簪首的"金枝玉叶"多采用同心圆铰接工艺,使各装饰单元能多轴向自由摆动。

最精妙处在于声响设计,工匠常在凤鸟口中悬缀玉琚,利用不同材质碰撞产生清越鸣响。安禄山事迹记载,杨贵妃进献的"金步摇冠"走动时"玲玲然如击磬",这种将视觉、听觉融为一体的设计,暗合了礼记"行步则有环佩之声"的礼乐思想。

现代语境下的佩戴启示

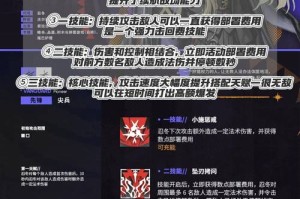

当代汉服复兴运动中,金步摇的佩戴需遵循三大原则:第一,形制与发型的力学适配,单股步摇适合十字髻,多股步摇则应配簪花高髻;第二,动态平衡把控,步摇总重不宜超过100克,垂珠长度以7-12厘米为佳;第三,场景化运用,日常佩戴可选择单枝鎏银款式,婚庆典礼则适宜九树金镶玉制式。

值得注意的是,现代复原应避免过度堆砌装饰元素。陕西历史博物馆的唐代首饰复原项目表明,将步摇主体高度控制在15厘米以内,保持30-45度的佩戴倾角,最能还原"云鬓斜簪"的诗意效果。这种对古典美学的解构与重构,本质上是对传统文化精髓的创造性转化。

(结语)

金步摇在长恨歌中的惊鸿一现,恰似打开盛唐美学宝库的密钥。从工艺技术到礼仪制度,从动态造型到声音美学,这件小小的发饰承载着中华文明"致中和"的哲学智慧。当现代人重新审视这份流动的遗产,不仅是在追溯一段璀璨的物质文明史,更是在解码一个民族关于美的永恒密码。在传统与现代的对话中,金步摇始终以其摇曳的姿态,诉说着中华美学生生不息的创新活力。