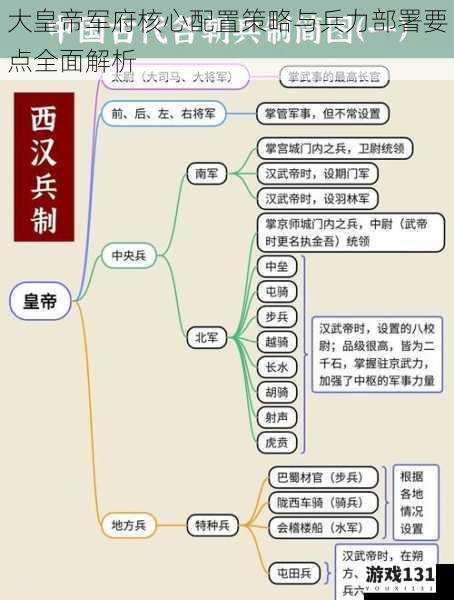

大皇帝军府核心配置策略与兵力部署要点全面解析

在古典军事体系中,"大皇帝军府"作为军政合一的战略中枢,其运作效能直接决定王朝的兴衰存亡。从战略资源整合、军事功能模块化设计、动态兵力调配三个维度,深入剖析军府体系的核心运作逻辑,揭示其在复杂战争环境中的制胜关键。

战略资源集约化配置原则

军府体系的资源配置需遵循"四维集约"原则:第一维度在于军事人才的系统性选拔,构建"统帅-参谋-督战"三级指挥链。统帅型将领应具备全局战略视野,参谋团队需精通兵种协同与地形分析,督战官则需强化军纪执行与士气维系能力。第二维度体现在军械物资的梯度储备,建立"前线快速补给-战略储备库-地方生产网络"三级供应体系,确保战时物资调拨效率。第三维度在于信息网络的立体化构建,斥候侦查、谍报渗透、驿站传讯三者需形成互补机制,构建覆盖敌我态势的动态情报网。第四维度着重经济基础的军事转化能力,通过屯田制与军商合营模式,实现军需物资的可持续供给。

功能模块化军事集群构建

现代战争理论中的"模块化作战"思想,在古典军府体系中早有雏形。精锐部队应细化为五大功能模块:重装突击集群由铁甲骑兵与重步兵组成,承担战场突破任务;远程打击集群配置弩兵与投石车,形成火力压制体系;机动游击集群以轻骑兵为核心,执行侧翼包抄与补给线破坏;工程保障集群负责架桥筑垒、设置障碍;战略预备集群保留最精锐兵力,作为战场胜负手投入关键节点。各模块需建立标准化指挥接口,确保战场态势变化时可快速重组作战单元。

地形适应性部署遵循"三向匹配"法则:平原地带采取"锋矢阵"配置,将重骑兵置于两翼形成钳形攻势;丘陵地区运用"层叠阵",以弓弩手占据制高点实施梯次打击;水网地带采用"浮桥战术",工程部队预先架设移动渡河装置,配合蛙兵实施水域控制。特别在关隘争夺战中,需构建"三段防御链":前沿哨塔实施预警迟滞,主城墙部署交叉火力网,瓮城区域设置陷阱实施反包围。

动态兵力调度的弹性机制

军府运作需建立"三级响应体系":日常驻防保持60%常备军力,执行边境巡逻与要地守卫;20%兵力作为快速反应部队,配备双倍马匹实现七日千里机动;剩余20%作为战略预备队,屯驻于交通枢纽随时支援。兵力投送遵循"三线并进"原则:主力军团沿官道正面推进,偏师走山道实施战略迂回,水军沿河道建立补给通道,形成立体进攻态势。

战役阶段的兵力运用强调"弹性消耗"策略。初期接触战投入30%兵力实施试探性攻击,精准评估敌军作战风格;相持阶段保持50%部队轮换作战,通过持续施压消耗敌方锐气;决胜阶段集中80%精锐实施向心突击,预留20%预备队应对突发变数。特别在攻城战中,需建立"围三阙一"心理战阵型,同步在预设逃逸路线设置伏击圈,实现物理打击与心理瓦解的双重效果。

后勤体系的战略支撑作用

现代军事学强调"后勤即战略",这在古典军府体系中得到充分印证。粮草运输建立"三线保障"机制:民夫运输队负责日常补给,骡马队承担快速输送,应急情况下实施"就食于敌"策略。伤员救治系统设置前线包扎所、移动医帐、后方疗养院三级体系,确保70%以上伤兵可重返战场。心理建设方面,通过战前誓师、功勋公示、家书传递等方式维持部队士气,特别注重防范"战争疲劳症"导致的非战斗减员。

大皇帝军府体系的战略价值,在于其将军政资源转化为可持续作战能力的系统化思维。在冷兵器时代的战争实践中,这种将资源配置科学化、作战单元模块化、兵力调度弹性化的管理体系,至今仍为现代军事组织提供历史借鉴。其核心精髓在于:通过精准的战略预判建立资源配置优势,运用弹性机制化解战场不确定性,最终实现军事力量的最大效能转化。这种跨越时代的战略智慧,值得当代决策者深入研究与创造性转化。