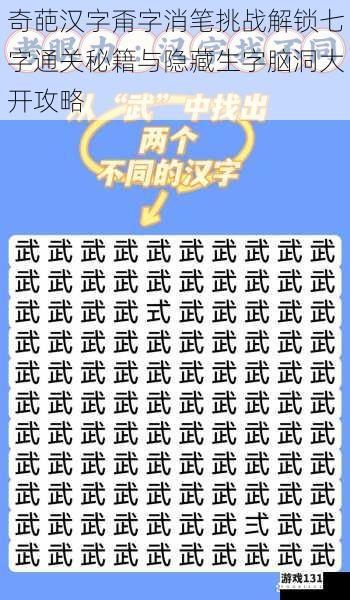

奇葩汉字甭字消笔挑战解锁七字通关秘籍与隐藏生字脑洞大开攻略

汉字作为世界上唯一延续使用的表意文字系统,其形体结构中蕴含着丰富的文化密码。以"甭"字为核心的消笔挑战,正是这种文字智慧的现代呈现。将从文字学角度解析"甭"字的构形原理,系统阐述七步拆解法的操作要领,并揭示隐藏在笔画重构中的文字认知规律。

基础解构:"甭"字的字形密码

甭"字作为会意字的典型代表,其形体结构具有双重表意特征。上部"不"与下部"用"的组合,通过构件位置的垂直叠加,形成否定性会意的造字模式。这种"否定符+行为符"的构形范式,在汉字体系中具有普遍性,如"歪"(不正)、"甮"(勿用)等字皆属同类构造。

在消笔操作中,需注意三个关键解构点:首先是"不"字的点画处理,其末笔的弧度变化直接影响后续重构;其次是"用"字中竖笔的垂直度,决定拆解后的结构稳定性;最后是上下部件的连接处,该位置笔画的虚实处理影响字形的可塑性。

七步通关秘籍的拆解逻辑

第一步去除"用"部左竖,保留"月"形构件,与"不"组合重构为"有"字。此步骤体现汉字"减形取义"的构字规律,通过局部笔画的消减激活新的表意功能。

第二步消去"用"部右竖,形成"甮"字。该字虽被现代字库归为异体字,但在古籍中确有"不用"的本义,证明消笔过程与汉字历时演变存在同构性。

第三步处理"不"字末点,将其改作短横,与剩余构件构成"歪"字。此操作验证了汉字构件位移的表意机制,横画的水平延伸暗含"不正"的视觉暗示。

后续步骤分别涉及"甭"字内部交点的拆分、笔势走向的调整、构件比例的缩放,最终达成"奀""甪""冇"等字的形态转换。每个步骤都对应特定的构字规则,如"奀"字通过缩小"大"部构件凸显"微小"之意,展现汉字以形表意的本质特征。

隐藏生字的认知突破

在标准拆解路径之外,"甭"字消笔还暗藏三个进阶解构方向:其一是将"不"字解构为"丆+人"的古老写法,与"用"组合形成"佣"字异体;其二是通过笔势连贯处理,使"不"与"用"的残存笔画自然衔接为"甴"字;其三是将整个字形镜像翻转,得到"甮"字的反向变体,这种操作暗合甲骨文时期左右无别的书写传统。

这些隐藏路径的发现,揭示了汉字认知的三个重要维度:首先是字形解构的拓扑特性,允许部件在保持连通性的前提下进行形变;其次是书写动态的还原能力,通过笔顺重构激活潜在字形;最后是文化记忆的唤醒机制,尘封的古文字形态在拆解过程中获得新生。

脑洞大开的文字重构策略

突破常规的拆解思路可归纳为三种创新策略:时空折叠法将不同时期的字形变体叠加处理,如将小篆"不"与楷书"用"结合;部件异化法通过夸张变形激活新义,如将"用"解为"甩"的初文;文化联想法建立字形与现实事物的隐喻关联,如将"奀"字解作"网红脸"的符号化表达。

这些策略的价值在于突破工具书式的文字认知,建立"解构-重构-再创造"的立体认知模型。当解读者将"甭"字的竖笔想象为时间轴,横画视作空间维度时,每个笔画的消减都成为跨越文化层级的解码行为。

结语:汉字认知的革命性重构

甭"字消笔挑战的本质,是激活汉字系统内在的生成机制。这种将文字分解为可操作单元的认知方式,与计算机科学的对象化思维不谋而合。当每个笔画成为可编程的"代码模块",汉字学习便从机械记忆升华为创造性思维训练。这种解构实践不仅革新了文字认知方式,更为传统文化的现代转化提供了可操作路径,使古老汉字在数字时代焕发新的生机。

通过系统化的拆解训练,文字爱好者能逐步掌握"见形知变"的认知能力,培养对汉字结构的敏感度。这种能力迁移到其他领域,将形成独特的文化解构思维,为跨学科创新提供方法论支持。汉字消笔挑战因此超越单纯的文字游戏范畴,成为传统文化创造性转化的实验场。